|

まず境氏は、『セカンドライフ』を3Dインターネット、もしくはその雛形とする考えを披露しました(3Dブラウザと記述言語とサーバの組み合わせ)。そして、現状の(2D)インターネットと比較すると、Webブラウザにあたるものが『セカンドライフ』クライアント(Viewewr)。HTMLやJavaスクリプト、各種画像などがLinden script、デザインデータ。そしてhttpサーバが『セカンドライフ』サーバという関係性でとらえることが可能だとしました。ただ、オープンなものではなくリンデンラボのものであるため、オープンになったときに初めて『セカンドライフ』の可能性が大きくふくらむのではないか、とのことです。リンデンラボ自体がオープン化を行わなくても、コンパチビリティのある仮想世界サービスが登場してくれば、オープン化されたと等しい状況になるとも言及していました。

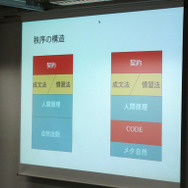

続いては「仮想空間とリアル空間の法秩序の違い」です。リアル世界は、自然法則の上に、人間原理(本能など)が乗り、その上に成文法/慣習法があり、さらにその上に契約があります。人間はそれらに拘束されているというわけです。それに対して仮想空間の場合、メタ自然(情報学的性質)がベースにあって、その上にCODE(プログラム的な制約)があります。そして、人間原理(ユーザーが人間であるため)、成文法/慣習法、契約という縛られ方になるわけです。仮想空間に固有の問題はCODEの存在で、これは設計者がどのようにでも設定できるため、仮想空間内では非常に強くなりすぎるおそれがあります(すべての行動をトラッキングしたりすることも可能など)。その設計者に対してルールを設けるとするなら、国家の範疇になってきます。

|

■さらに話は、「仮想世界の経済行為」へ

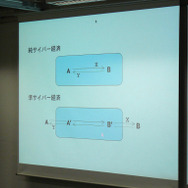

境氏によると、仮想空間内でのAさんとBさんが取引を行なう純(ピュア)サイバー経済が理想だが、仮想空間と現実世界の経済的な「非対称性」のため、準サイバー経済が猛威をふるうだろうとのことです。非対称性とは、実際には我々は現実に依存しているということで(仮想の衣食住では生きていけない)、準サイバー経済というのは、結局は現実に生きているAさんとBさんが仮想空間のA'とB'というアバターを通した交換行為ということです。

|

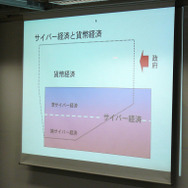

そして、「政府と仮想世界」という話では、政府は「仮想世界の発展に伴う現実世界の変化を最小化する」ということと、「仮想世界の発展に伴い現実世界に正の波及を目指す」としています。また3大噺(こばなし)として、「仮想世界の仮想貨幣が現実世界の通貨制度を壊す」「政府として仮想世界の経済行為に課税すべきだ」「政府は仮想空間での賭博など違法行為を取り締まれ」という話も。RMTの問題、不換通貨であるリンデンダラーの通貨性、『セカンドライフ』などの仮想空間の国籍性の問題、国籍がなければどこの法でも裁きようがないといった問題が語られました。

続いて語られたのが将来的な問題です。ひとつが、「仮想空間とリアル空間の『人口』の奪い合い問題」。仮想空間で働いて収入を得て生活する人が増えたら、現実世界の労働人口が減ってしまうという事実です。もうひとつは、「自然人、法人(団体)に続く、第三の法人格=ロボット問題」といったやや先の話も。そして、政府が取りうるいくつかの選択肢として、「仮想空間の強制的領土分割」、「『サーバ国籍条約』の創設」、「『サーバ国際秩序機構』の創設と非加盟国サーバへの接続禁止のルール化」といった、冗談のようにも思える話にまで発展しました。さらには、「仮想空間における国土建設」や「純サイバー経済秩序のためのサイバー治安部隊」など、すごい話も。恐らくそれらは境氏のやや大げさながらも独特のユーモアを交えた警鐘と思われ、そんな展開に至らないようにするためにも、「鍵は国民の手の中にあります。思慮深く対応し、あおられないようにしましょう」という境氏の講演の最後の言葉に注意を向ける必要があるのではないでしょうか。

|