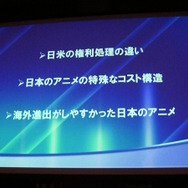

では、新たなコンテンツビジネスで海外展開を成功するにはどうしたら良いのだろうか。滝山氏は、まず「市場性の高い作品を優先して海外展開することが重要である」と話す。市場性の高い作品とは、「普遍性の高いもの」、「見てだけで分かるもの」などを含んだ作品だという。また、日本のドラマなどは、俳優が日本人であるためワールドワイドな展開では、ハンディキャップもあるが、このような場合は、リメイクなどで展開するのが良いという。

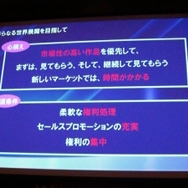

そして、市場性の高い作品を数多く投入して、継続的に見てもらうことが大切だと滝山氏。新しいマーケット展開には、普及に時間がかかるという。アニメーションなどは、ヨーロッパやアジア圏で30年近く、海外展開を行っており、現在に至る人気を獲得しているという。特に日本のアニメ人気の高い土地は、イタリアであり、放送している70パーセントのアニメが日本産となっている。このように、海外展開は非常に時間のかかるものだという。また、海外展開をする上で必須条件なのは、柔軟な権利処理であり、セールスプロモーション、ビジネスプロデューサーへの権利の集中は非常に重要だという。

また、現在は、コミック原作を中心にアニメ化の傾向が強いが、3D技術の発展もあり、これからはゲーム原作のアニメーションも数多く登場するのではないかと、その可能性を語った。

|

■ゲームの表現はまだメディアの成長に追いついていない

二人目に登壇したのは、『龍が如く』シリーズの制作者でもあるセガの名越稔洋氏。講演は、「これからのゲームメディアマーケティング手法について」という内容。

|

名越稔洋氏

まず、名越氏は、現状のゲーム業界にある、制作者としての不満点を紹介する。その内容は、「ゲームはメディアとしての倫理基準が曖昧である」というものだ。同じような表現でも、「下着は禁止だが水着なら問題なし」などの、経験談を交えてゲームが持つメディアとしての、閉鎖的現状を紹介。この問題は、ゲームが「玩具」であることから抜けられない要因にもなっているという。その証明として、現在のゲームは、スポーツ、SF、ファンタジー、歴史、ゾンビで、ゲーム業界全体の9割に相当し、「現状では、ゲームを楽しむということとは、この6つのカテゴリーを楽しむこと」であるとの持論を展開した。

自身も開発に加わった『龍が如く』シリーズは、自分の独自のマーティング戦略の元に、新しいチャレンジとして企画が立てられたゲームだという。自身も『龍が如く』を「新規性が高く、しかし認知性も高く、宣伝を仕掛ける上で新しい戦略が立てやすい」と分析。しかし、ゲーム的な新しさはあったが、倫理の部分がまだしっかりと構築されていない状況での開発だったため、苦労も多かったとコメントしている。

■テレビとゲームの親和に新しい可能性を感じる

『龍が如く』では、劇場版映画を制作した名越氏だが、いま一番やりたいメディアは、テレビだという。ゲームは、表現力の部分では、アニメやマンガなどよりも優れたメディアであるとしつつも、プレイ時間が明確に分かりにくくまだ付き合いづらいメディアではないかというのだ。しかし、テレビは座っているだけで楽しめる。そんなテレビの楽しさの延長にゲームが持ってこられるのではないかと考えているというのだ。しかし、明確なテレビの利用法こそ紹介されなかったが、「みなさんも、テレビとゲームの親和性について考えていくのが良いのではないかと思います」と、テレビとゲームの融合の可能性に大きな期待を持たせつつ、講演を締めくくった。

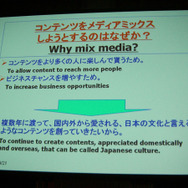

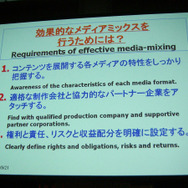

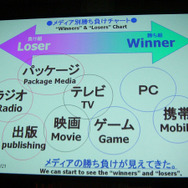

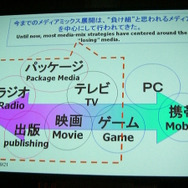

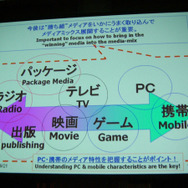

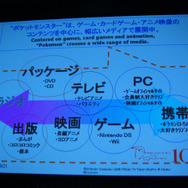

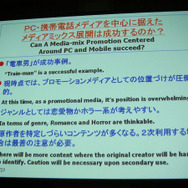

■効果的なメディアミックスには3つのポイントがある