|  |

スピーカーは「パックマン」の作者として有名な、元ナムコの岩谷徹氏(現・東京工芸大学芸術学部教授)と、ファミリーコンピュータ(ファミコン)の開発責任者として知られる上村雅之氏(現・立命館大学大学院先端総合学術研究科教授)。司会を務めたのは馬場章教授で、馬場氏はDiGRA2007実行委員長も務めている。まさに本会議を象徴する内容と言えるだろう。

初めに馬場氏は「日本は多神教の国」と前置きし、テレビゲームの世界にも「二人の神様がいる」と続けて、岩谷氏と上村氏の業績を紹介。両名の講演が行われた。初めに登壇した岩谷氏は、「日本独自のゲーム設計思想」と題して、アーケードゲーム産業の成り立ちについて説明した。

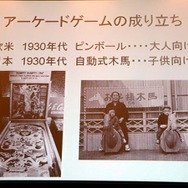

コインオペレーションによる娯楽機械が登場したのは、日米ともに1930年代のことで、アメリカではピンボール、日本では自動式木馬が先鞭をつけた。ただし、ここで岩谷氏は前者は大人の遊びで、後者は子供の遊びと、対象ユーザー層が違っていたことを示した。当初からこのような違いが見られたことは、その後の日米におけるゲームの進化を象徴するようで興味深い。

|

その後アーケードビジネスの拡大と共に、デパートの屋上やボウリング場の待合い室などに設置された「施設付帯型」ビジネスから、喫茶店などのテーブル筐体や、大型ショッピングセンターの遊具施設のように、独立した「ゲームセンター」が登場。「外出のついでにゲームを遊ぶ」という意識から、「ゲームを遊ぶために外出する」というようにユーザーの意識が徐々に変化していった。

これと前後したのが機械式の「エレメカ」から「ビデオゲーム」への進化だ。エレメカは1プレイが30円から50円の料金設定で、3分間という決まった時間の中でハイスコアを競う内容が一般的だった。しかしビデオゲームでは機械の単価が高かったことから、1プレイも100円に上昇。これに対してユーザー側も「もっと長時間遊びたい」というニーズが強まった。その結果メーカー側も、ソフトウェアの改良でイベントの導入やボスキャラクターの設定など、プレイが上手くなれば長時間遊べる仕組みを導入。ユーザーニーズに答える形で、詳細なゲーム設計が行われていった。

その後、岩谷氏は名作「パックマン」を題材に、「何を足しても何を引いてもダメ」という、完璧なゲームデザインの実例を紹介した。一見すると単純に思えるパックマンのゲームシステムも、有名なゴーストの移動アルゴリズムを初めとして、繊細で複雑な構造がとられている。この「至れり尽くせりの、時間軸に基づいたゲーム設計」が、パックマンがヒットした原因であると分析した。

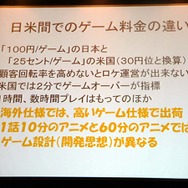

一方で米国では1プレイが100円ではなく、25セント(約30円)が基本で、日本よりもプレイ単価が安かった。そのため1プレイが2分程度で終わるように調整を求められ、「パックマン」などにおいても、海外向けには高い難易度で出荷が行われた。いくら上手くなっても、1時間以上遊べるゲームなどもってのほか、というわけだ。岩谷氏は国内ロケにおいて、国内仕様と海外仕様でどれだけインカムに差がでるか、という当時の調査資料を例に、わずか1分の違いが全体で大きな収益の差になることを示した。

|

その上で岩谷氏は「1話10分のアニメと60分のアニメではゲーム設計(開発思想)が異なる」として、このデフォルトの料金設定の違いが、アーケードゲームのゲームデザインにおける、その後の日米の差を生む要因になったことを示唆した。

子供たちにとって100円というのは、けっこう使い甲斐のある金額だ。にもかかわらずゲームを何度も遊んでもらうためには、ゲーム内で挑戦しがいのあるリスクを提示する必要がある。いわゆるハイリスク=ハイリターンの導入だ。これはまた、上手なプレイを見せたいとする上級者の心理をついた、長時間プレイに対する隠れた防止策でもあった。通信ゲームにおいては、「ファイナルラップ」の補正機能を例に、ゲームバランスを保ちつつ、ユーザーの満足度を高めるための方策も行ったと紹介。「至れり尽くせり」ぶりの一例を示した。

|

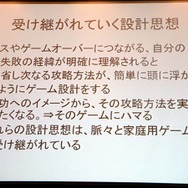

最後に岩谷氏は「プレイヤーがなぜミスを犯し、ゲームオーバーになったのかを明確に理解できるようにすることが、ゲームにハマらせるための条件となる」と解説し、こうした設計思想が家庭用ゲームにも受け継がれていったと整理した。

|

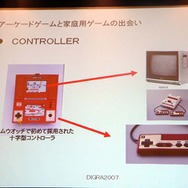

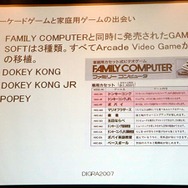

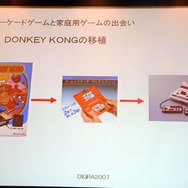

続いて登壇した上村氏は、「日本のゲーム産業史/ハードウェアとソフトウェアの出逢い」と題して、業務用からファミコンのヒットに繋がった経緯を紹介した。