『Kanon』や『CLANNAD』を代表作とする、麻枝准氏がシナリオを手掛けたスマートフォンRPG『ヘブンバーンズレッド』。リリース以来、高い人気を獲得しており、現在も多くのユーザーに支持されています。

この人気は日本国内に留まりませんでした。本作は韓国や台湾など各国で展開され、数多くのユーザーにプレイされています。しかし、その海外展開は単なるローカライズしたものをリリースするだけではなく、Wright Flyer Studios(以下、WFS)のマーケティングチームによる宣伝戦略も大きいものでした。

そんな同社の試みは、CEDEC 2023の「ヘブンバーンズレッドの感動をアジアに届けるマーケティング/コミュニティ戦略」の講演にて詳細に明かされています。本講演にはマーケティング部に所属する吉崎あかね氏と中原啓太氏が登壇し、ビデオゲームを海外に広める数多くのヒントを語っていました。

◆自社でグローバルマーケティングを行う挑戦

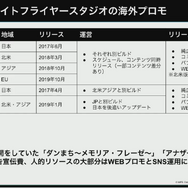

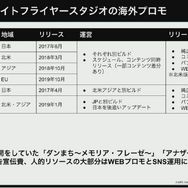

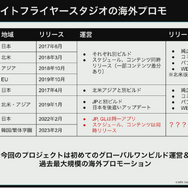

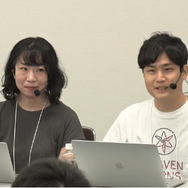

そもそもWFSのマーケティングチームは海外展開は初めてではなく、過去には2018年~2019年に『ダンまち~メモリア・フレーゼ~』と『アナザーエデン』で北米やアジアにて宣伝を行っていました。

ただ、世界の各地域でリリースされたアプリは日本とはそれぞれ別のビルドであり、追加されるストーリーやコンテンツは最初に日本で展開されてから各地域が後に続いていく流れだったといいます。当時のプロモーションはWEBとSNS運用がメインでした。

そんな過去のタイトルと『ヘブンバーンズレッド』の違いはというと、まず海外でも日本と同一のアプリをリリースし、さらに追加コンテンツも世界同時リリースするというものでした。日本のリリースから1年後である今年2月、韓国と台湾のような繫体字圏で、リリースされています。なによりの違いは過去最大規模の海外プロモーションです。

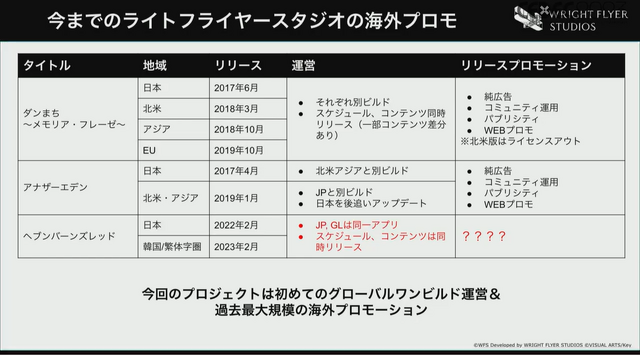

マーケティング部では今回、過去の積み重ねから現地に根ざしたグローバルなマーケティングを目標に据えました。そのために、『ヘブンバーンズレッド』用の新たなマーケティングチームが結成されます。

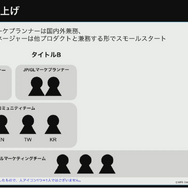

いままでのチーム体制はこうでした。日本とグローバル向けのマーケプランナーがプロモーションの施策や実行を行い、英語や韓国語ネイティブのスタッフによるグローバルコミュニティチームが現地のSNSなどのコミュニティを管理や、メディアとのリレーションを担当しました。そしてデジタルマーケティングチームがWEB広告を担当するという体制です。

さて『ヘブンバーンズレッド』では、過去のマーケティングチームの学びを生かす形で体制を変えています。

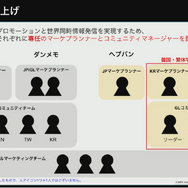

本作では大型プロモーションの実現と、日本版と同じスケジュールでコンテンツをリリースするため、日本と同じタイミングで情報を発信する必要がありました。

そのため、韓国や台湾のマーケプランナーは同時にグローバルコミュニティチーム専任のメンバーという体制にしています。これは韓国、繫体字圏ふたつの市場にリリースするので、「海外版の担当」とひとくくりにせず、それぞれの市場担当のプランナーを置くかたちにしたのです。このマーケティングチームを立ち上げたのが昨年2022年7月頃でした。

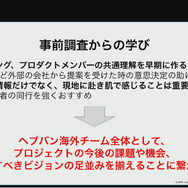

チームを立ち上げ、まず最初に行ったのが各国の事前調査でした。調査の理由は「今まで行っていた海外プロモーションが日本ベースであり、各国向けにカルチャライズしたマーケティングを行うため」だといいます。

まず事前調査でひとつめに行ったのは、日本国内で各国の情報を集めることでした。各地域が使用している言語や人口のほか、ゲーム市場の状況、そして販売の指標となる近似タイトルがどれくらい売り上げがあるのか、またどういうプロモーションの事例があるのかを調べていきました。

調査には主にインターネットを使ったほか、ネイティブのコミュニティマネージャーから情報を伺っていきました。さらにデータAIも利用しながら、各国の状況を集めました。

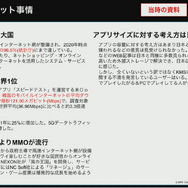

こうした事前調査によって、たとえば韓国では「インターネットの利用率が高く、MMORPGが流行しており、それに伴いモバイルの通信速度も世界1位である」といった状況が見えてきたと言います。スマートフォンのアプリサイズに対する考えも日本と大きな違いはなかったことなど、『ヘブンバーンズレッド』を展開する際の大事な情報も集まっていました。

また広告展開を考えるための情報として、韓国の都市部でバスによる交通網が発達している点もポイントに挙げられました。これは日常的に利用される交通手段として大きいため、広告を打つのに適していることを意味します。主にバスの側面や、バス停のモニターのほか、座席や窓などに広告を展開できるという情報も得ていました。

台湾では「日本のオタク文化が活発で、熱量は日本とほぼ変わらない」という状況が見えたといいます。特に台北にも日本の秋葉原のような場所があったり、同人誌即売会もあるなど『ヘブンバーンズレッド』の客層にあった環境ができているのです。

調査には「台湾のTVは100チャンネル以上あり、視聴率は分散している」といった雑学レベルの情報も多く集められたそうです。ただ、役に立たないかもしれない情報でも、知っているかどうかで広告を出す意思決定に影響がありました。

たとえば「韓国の人口のうち、約50%はソウル近辺に済んでいる」という情報を知っているだけで展開が大きく変わります。

日本においては首都圏以外にも大阪や名古屋など大都市が複数あるため人口が分散していますが、韓国の場合はソウルに集中しているため、そこで広告を出すと東京で広告を出すよりもインパクトがあるのではないか、と考えられるためです。こうした情報は屋外広告にどれほどの予算を使うかの判断材料にもなります。

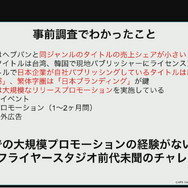

韓国と台湾の事前調査でわかったことは、『ヘブンバーンズレッド』と同じジャンルのシェアが小さいことや、多くの日本のタイトルは現地のパブリッシャーににライセンスアウトしており、日本の企業が自社でパブリッシングしているものがほとんどなかったことでした。

その他には、韓国では流行っている雰囲気を作ることや、台湾では日本ブランドが宣伝のポイントになるということも見えてきたと言います。そして売り上げ上位のタイトルは新作発表会のような大規模なリリースプロモーションを行っている戦略も重視していきました。

◆現地の調査で見えてきたもの

続いての事前調査は韓国のソウルと、台湾の台北現地を視察することでした。目的は制作発表会を行う場所や、屋外広告を出す候補を調査すること、現地のメディアや取引先との関係の構築、そしてターゲットユーザーがどのような暮らしをしている人間か、ユーザーが訪れそうな場所に行って体感することでした。

視察はマーケティングチームはもちろん、開発側のプロデューサーやプランナーにも同行してもらったといいます。これは「現地で肌で感じるのが重要」なのはもちろん、プロジェクトの方針を決める上位決裁者に同行してもらうことで、広告展開の意思決定を円滑にする意図もありました。

台北では「台湾における原宿」とも言われる西門町や、台北地下街というアニメショップやゲームショップが立ち並ぶ場所を視察。特に台北地下街では「イベントがあるわけでもないのに、コスプレをしている人が何人か歩いていた」ことが印象的だったとのこと。アニメグッズを持ち歩いている人も多く、日常的に好きなアニメをアピールする人の多さが目に入った模様です。

また、事前調査の段階で知っていた街のバスやタクシーの広告も、実際に目にすることによってどういう風に見えるのかをチェックしていきました。

ソウルでも事前調査で知った、バスや駅といった屋外広告が打てる場所をチェックします。たとえばバス停では、LEDの広告にゲーム広告もたくさん出ていたことを確認したほか、駅でも巨大なLED広告が使えることを見ていきました。

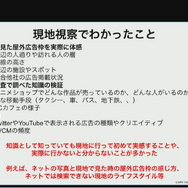

こうした現地視察で分かった大きなことに、まず事前調査で分かっていた屋外広告を体感する必要性が挙げられました。実際に広告が掲載されている街を歩いてみると、そこにどういった人がいて、時間帯ごとにどれくらいの人通りがあるかを確認できるためです。

さらに現地で気づいたことに広告の目線の高さもありました。「広告が意外に高い位置にあると、人の目線に入らない」という問題に気づいたとのことです。

そして事前調査で調べた知識が実際にどうなのかの検証も大事でした。台湾のアニメ人気などや、韓国のバスの状況などに直接触れることで理解したことも、後の広告展開を考えるポイントとなりました。ここでは「ネット検索ではわからない、現地のライフスタイル」をより具体的に知れたことが大きかったと言います。また、現地のインターネットでTwitter(現、X)やYouTubeで表示される広告の種類にも注意を払っていました。

◆海外向けのプロモーション

「最上の、切なさを。」これは『ヘブンバーンズレッド』の印象的なタグライン(顧客に価値を示すフレーズのこと)です。切ないストーリーを特徴とした作品のイメージを日本語で一言に凝縮しており、作品を広く伝播させる効果があるものです。こうしたタグラインも、各国向けにもっとも響く形で伝えるための施策が取られていました。

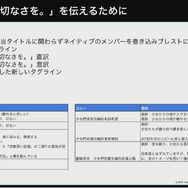

まず繁体中国語でタグラインを作ろうとしたとき、さまざまなアプローチが取られています。日本語のタグラインを直訳したものか、意訳したものか、あるいは現地のニュアンスに合わせた新しいタグラインを作るかなど、かなり多くの案が出されています。

これらは現地語ネイティブメンバーも入って各案が出されるなど、正確なニュアンスを表現することも目指していました。

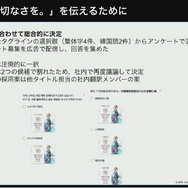

多くのタグライン案が集まったところで、最終的には定性と定量を掛け合わせることで決めていきました。社内で膨大なタグライン案を繁体字4件、韓国語2件にまで絞り、最終的に現地にアンケート広告を出し、ユーザーにいちばん合っているものを選んでもらう形で決められました。

結果、韓国語は圧倒的に一択で決定。繫体字では2つの候補に票が別れたため、社内で議論して決めていったとのことです。

タグラインを決めた次は、いよいよ各国での本格的なプロモーションです。そこではまず事前調査を踏まえた上で、どのようなプロモーションを打つかの方針を決めていきます。

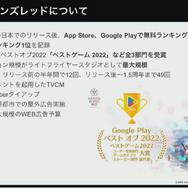

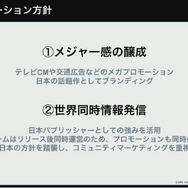

そこで重視されたのは「メジャー間の醸成」でした。テレビCMや屋外広告で、日本の話題作としてブランディングすることが目標に据えられました。特に韓国では「流行ってる感」を作ることや、台湾では「日本のブランド」を推すことが広めるポイントになっていました。また『ヘブンバーンズレッド』がGoogle Play Best Game 2022を受賞していたことも、ブランディングする力となりました。

続いて重視したのは「世界同時情報発信」です。これまでは現地のパブリッシャーにタイトルを任せていましたが、どうしても情報は日本よりも遅れて発信されがちです。しかし今回は自社でパブリッシングする強みを生かし、各国でも同じタイミングで情報発信していました。

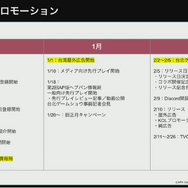

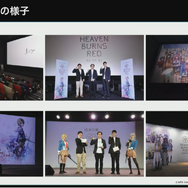

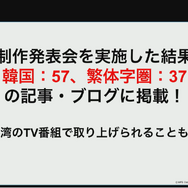

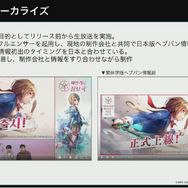

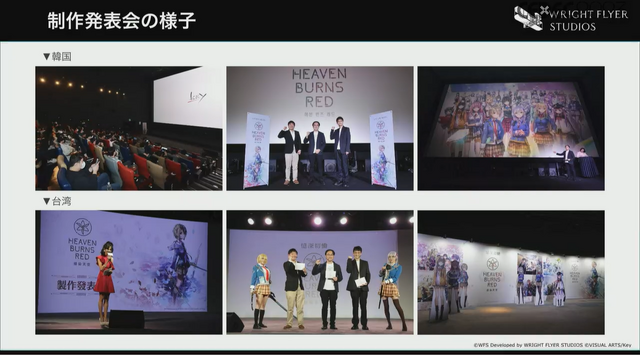

実際に現地での制作発表会を行い、いかにメジャー感を作り出したかの具体的な内容も紹介。2022年12月では、9日に韓国ソウル最大のショッピングモールであるCOEXシアターと、13日に台湾の西門町のイベント会場WESTERにて発表会を実施しました。可能な限り、地域で情報発信の差が起きないように日程を近づけています。

それぞれの発表会ではWFSの代表である柳原陽太氏や、プロデューサーの柿沼洋平氏、開発統括の下田翔大氏が出演。さらに台湾でのみコスプレイヤー2名を出演させています。これは先述したように、台湾のコスプレ人気を考えた戦略とのことです。

この発表会の結果、韓国で57件、繫体字圏で37件にも及ぶ、数多くのメディアに掲載されました。さらに台湾のTV番組にも取り上げられるなど、大きな成果を挙げています。

ただ、こうした発表会に関してはいくつか反省点も残りました。

まずもっとも大切なこととして「現地の制作会社とのコミュニケーションコストを見積もりに入れ、スケジュールを作ること」が挙げられました。日本と同じようなイベントスケジュールを組むことはおすすめできないとのことです。

もっとも大変だったことに、シンプルに「現地の配信関連の意思疎通」が挙げられています。やはり言語の壁があるため、リアルタイムで情報を提供するのに通訳の問題が出てきたのです。

配信では、WFSからコミュニティマネージャー2名と、現地の制作会社の通訳スタッフが参加したそうです。ですが、その通訳との意思疎通が非常に難しいという問題がありました。というのもゲームの演出のニュアンスや、ゲームの用語を交えた会話は専門的なため、通訳が対応できないことが多かったためです。ニュアンスが違うかたちで通訳されてしまうことがあっても、日本人スタッフではそれを注意することも難しく、会話がやりにくくなったとのことです。

こうした問題のせいで、ネイティブのコミュニティマネージャーを呼んで進めることが多くなります。ですが配信卓だけではなく、受付や会場のさまざまな場所で似た問題が発生するため、計画通りに進まないトラブルに見舞われてしまいます。

こうした事情から、現地でのイベント配信を展開する場合、「配信に慣れており、かつゲームのリテラシーの高い通訳を雇うのがおすすめ」とも指摘されていました。

続いて配信の構成台本を修正する大変さが挙げられました。こちらも先ほどの問題と近く、自社で制作した日本語台本を現地の制作会社に渡すかたちで進められたとのことですが、やはりゲーム用語を交えると適切な翻訳がされないことが多々あったといいます。

こうした問題に対しては、事前に専門用語の辞書を共有することや、あるいはLQAの時間を抑えたうえでスケジュールを組むことなどが大切になるとのことです。

最後はそもそもの体力消耗の激しさです。各国への連日の移動や、慣れない環境は想像以上に体力を使ってしまうものだと指摘しています。また気温や室温も注意点に挙げられています。気温は国の位置によって違うのは想像できますが、エアコンが年中稼働して室温がかなり寒いこともあるといいます。なので移動先で持っていく服も注意すべきとのことです。

メジャー感を生み出すものとして、大規模屋外広告の事例も紹介されました。

まず韓国では制作発表会の実施に合わせ、2022年12月9日から発表会の会場であるCOEXにて屋外広告を展開しました。先の発表会と合わせることで、メジャー感を出すことを意識したとのことです。こちらに続き、翌2023年1月~2月にかけて他地域にも広告展開を広げていきました。

台湾は2023年1月から屋外広告が展開。先述した西門町や台北地下街にて広告を出稿していきます。こちらは主にポスターなど紙の広告とLED広告が使われていました。本来は12月の発表会と同時に広告展開をしたかったそうですが、台湾では広告出稿が月の始めの1日から開始するのが一般的なため、現地の慣習に倣ったとのことです。

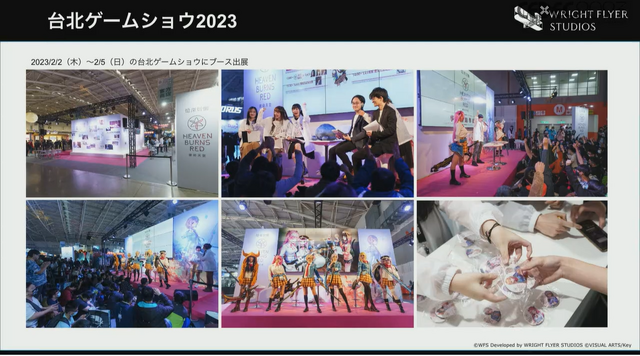

台湾ではさらに、大きなゲームイベントである台北ゲームショウにも出展しました。

こちらもプロデューサーの柿沼氏、下田氏が出演したほか、コスプレイヤーが6名も出演するなど制作発表会よりも規模を増やしています。

というのもコスプレはキラーコンテンツであり、コスプレイヤーを揃えるだけでメディアが殺到するため、記事化されて本作が広まるチャンスを作れることも大きいからだと言います。台湾での宣伝では、(宣伝したいコンテンツがカルチャーに合えば)コスプレイヤーの起用はかなり効果的だとわかるものでした。

テレビCMでも韓国と台湾では映画風の予告の映像を展開。基本的に映像の流れは一緒ですが、ナレーションの収録ではコミュニティマネージャーが立ち合ってチェックしています。『ヘブンバーンズレッド』に適した雰囲気かどうか、発音などを確認していったそうです。

他にはインフルエンサーを起用した施策も。こちらも『ヘブンバーンズレッド』に親和性の高い各国のインフルエンサーに、ゲームの実況配信やInstagramへの投稿を依頼していきました。韓国では主にゲーム実況にVTuberが起用され、台湾ではイベントにも出演したコスプレイヤーによる投稿などが行われました。

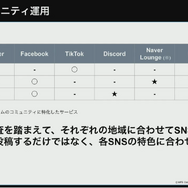

さらに世界同時情報発信ということで、SNS運用も重視されました。こちらも各国の事前調査を踏まえて運用が行われています。各国で使われているSNSは異なっており、日本ではTwitterがメジャーですが、韓国ではNaverのゲームコミュニティ向けサービスNaver Loungeが使われていますし、繫体字圏ではDiscordが主に活用されている違いがあります。

さらに情報はただ翻訳して投稿するだけではなく、各国のSNSの特色に向けた運用が必要とも指摘しました。

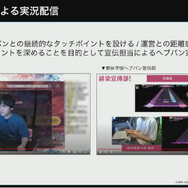

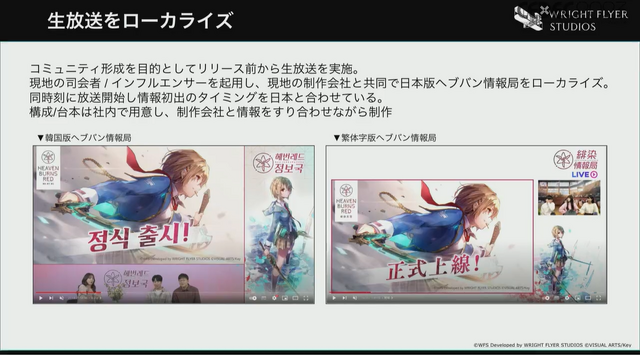

そして世界同時での、生放送による実況配信も効果があったものです。日本では「ヘブバン情報局」を定期的に実施しています。韓国や台湾での放送ではこちらを現地の制作会社と組んでローカライズし、配信しているとのこと。構成や台本は社内で用意し、制作会社と情報をすり合わせて作成しています。

さらに宣伝担当による実況配信も。こちらは現地の『ヘブンバーンズレッド』への継続的な関係を作ることや、運営との距離感を縮める意図で行われました。

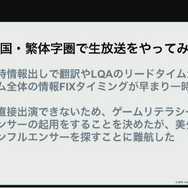

このように韓国と繫体字圏での生放送を行った反省点もいくつかありました。全地域の情報同時出しゆえに翻訳やLQAのリードタイムが生まれるため、チーム全体の情報を確定するタイミングが早まり負担がかかったことや、インフルエンサーを探すときに美少女ゲームとJRPGに強い人間を探すことが難しかったことが挙げられています。

また運営での課題点として「引き続き各地域コミュニティの解像度を上げていく必要性」が重要だと言います。

やはりインターネットでは限界があり、日本にいるだけで各地域の解像度を上げるのは難しく、現地に行くことで何が流行っているのかが見えてくるわけです。また、情報だけ知っていても足りないため、社内のコミュニティマネージャーに意見をもらいながら、日々、解像度を上げていっているそうです。

講演のまとめとして、各国での展開では事前調査の重要性と、自社パブリッシングによる世界同時展開で地域による情報差がつきにくい強みが振り返られました。結果、『ヘブンバーンズレッド』は繫体字圏で1位、韓国で5位のセールスを上げています。今回の講演はタイトルを海外展開する際に、非常に重要な知見が詰まったものとなりました。