2025年7月22日から24日かけて、パシフィコ横浜 ノースにてゲーム技術者やコンピュータエンターテインメントのエンジニアらを対象とした、国内最大級のカンファレンス『CEDEC 2025』が開催されました。

24日にはライブ配信関係のマーケティング業や視聴データツールを提供している配信技術研究所株式会社の中村鮎葉さんが登壇し、ゲーム実況ライブ配信の市場規模や、その影響力について、またどういった傾向が生まれているのかについて話しました。

最初に鮎葉さんは、「動画とライブ配信はよく間違われます」と言及しつつ、とある2人の人物の写真をあげました。読者の方は、どちらがゲーム動画の制作者で、どちらがライブ配信をしている方かわかるでしょうか?

前者は動画を制作する人で海外ではVOD(ボッド)を制作する方(注釈:JC Caylenさん)、後者は『League of Legends』をメインにしてライブ配信をしているらいじんさんです。

日本では前者をYouTuberと称することが多いですが、マーケティングなどの相談を受けた際にこの辺をゴチャゴチャに認識されている方が多く、メディア的にも違う部分がいろいろあると鮎葉さんはいいます。そんななか、鮎葉さんや配信技研ではライブ配信の市場リサーチや市場の全体像を作ってほしいという相談をうけ、さまざまな業務を行っていると自己紹介しました。

鮎葉さんは元々『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズのプロゲーマーであり、大会運営などもこなしていたところ、Twitch Japanを経て現在の会社を立ち上げました。結果、周囲にはゲーマーやe-Sports関係の人間が多くおり、ゲームする側の視点や理論も伝え、発信を続けてきたといいます。

鮎葉さんはつづいて、ライブ配信のこの10年における変化や現況について話していきました。

2014年頃までの日本で行われていたゲーム実況の生放送は、ひな壇にタレントが座り、グリーンバックのスタジオを使って配信されている形式が取られており、ゲームのアップデートや新作発表を行なうものでした。ですが現在では、このようにゲームのライブ配信は自宅から1人でゲームしているのを配信しているという形が主流です。

ライブ配信は、日本市場ではニコニコ生放送が2008年12月に実装されて、2009年から2019年頃まではゲーム会社の方々が公式として情報発信する場所となってました。

そこから、ゲーム実況というものは「番組から個人へ」と代わり、「短時間から長尺」なものへと変わっていきました。番組という1時間から2時間の尺と台本があって決まった形のものでしたが、だんだんと個人が6時間くらい配信するという形へと時代が変わってたと鮎葉さんは言及します。

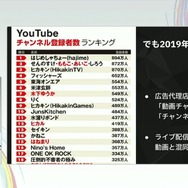

ですが2019年当時、ライブ配信やゲーム実況で人気がある人は、YouTubeチャンネル登録者数を軸に見られていました。動画投稿で有名な人と、ライブ配信で有名な人は違うはずなのに、動画チャンネルのチャンネル登録者数ランキングを見て選ぶということが多発。結果的に、広告やスポンサー案件を依頼されるときに大きなミスマッチが起こっていたと振り返ります。

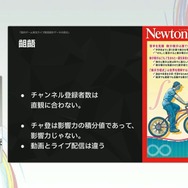

鮎葉さんは、ライブ配信をしているストリーマーにとっては、チャンネル登録者数はライブ配信での盛り上がりに直結した影響力ではないと話します。

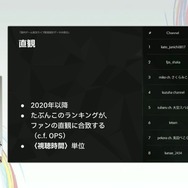

そんななか、配信技研では2020年4月からより直感的にあうランキングを作り出し、現在まで投稿をつづけています。加藤純一さん、SHAKAさん、さくらみこさん、葛葉さん、大空すばるさんといった面々が並んでますが、視聴時間をもとにならべたランキングになっています。

視聴時間というのは、同時視聴視聴者数を時間で積分・掛け算したもので、ユーザーの合計滞在時間のことをさします。同時視聴者数約10,000人がおおよそ100分の配信をみたとしたら、視聴時間は100万分という風に計算できます。

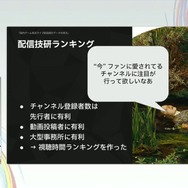

チャンネル登録者数や再生数は、先行者有利・動画投稿者有利・既存の大型事務所に有利で、ライブ配信業である後発組には不利でした。また視聴時間という指標は、海外サイトでのランキングで取り上げられており、配信技研ではこちらの指標を使ってデータ&ランキング化をしたと鮎葉さんはいいます。

つづけて鮎葉さんは、ゲーム産業に関わっている皆さんはこういったランキングをみて「すごいね、うんうん」で終わってほしくないと熱く切り出します。

「ランキングだけ見て終わりになっちゃうというのは、攻略サイトのティアリストだけを見るユーザーと変わらないと私は考えています」

「ファンや視聴者は単なる数字じゃありません。そこには気持ちがあり、実際に生きている人間ひとりひとりが行動を起こしている部分があるんです」

「配信しているクリエイターやゲーム実況者はもちろん、ユーザーや視聴者はこのゲームが好きで、心の底から楽しんで遊んでいる気持ちがあります」

このように熱弁しました。

では、ゲーム実況・ライブ配信の市場はどれほどのものなのでしょうか。

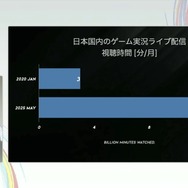

日本国内のゲーム実況・ライブ配信は、コロナ禍という状況で生まれたおうち時間などを通じて、劇的に成長しました。2020年1月に日本国内のゲーム実況ライブ配信は、おおよそ30億分ほどの視聴時間がありました。これが2025年5月には140億分にまで成長したと鮎葉さんは指摘します。コロナ禍の最中に4~5倍ほど成長、しかもいま現在「あがったまま落ちずに高い水準をキープしている」といいます。

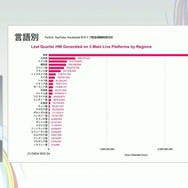

これを世界の言語別のライブ配信視聴時間としてあげてみると、2022年第4半期のデータですが、日本は世界で2番目に多い視聴時間をほこっていると鮎葉さんは紹介します。その後ろにドイツ、韓国、スペインという言語が並んでいます。

このランキングには中国プラットフォームが入っていない、韓国のライブストリーミングサービスのAfreecaTV(現:SOOP)が入っていないなど抜け落ちているところがありますが、それを踏まえても日本のゲーム配信視聴はとても熱があることが伝わってきます。

またこちらは言語別になっているので、英語はもちろんのこと、ドイツ語はドイツ・スイス・オーストリアと三カ国にまたがって使われていることから、1つの言語がいくつもの国家にまたがって視聴されているのが想像しやすいでしょう。

そんななかで、日本語は主に日本ででしか使用されていないことを考えてみれば、そのすごさがわかるかとおもいます。英語圏であるアメリカやイギリス、そこに日本語、ドイツ語というのが、ライブ配信の列強という風に言えます。

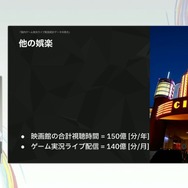

さらに突っ込むと、国内における映画館で映画をみる合計視聴時間1年分と、ゲーム実況ライブ配信を1月で見る時間は、だいたい同じくらいだと鮎葉さんはいいます。映画館はチケットを購入して見に行く場所で、ライブ配信は無料で家でも楽しめるという違いはもちろんありますが、規模感の大きさを感じられるデータじゃないでしょうか?と鮎葉さんは話しました。

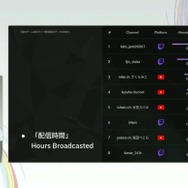

こういったランキングでは配信時間をチェックすることが重要だと鮎葉さんは指摘します。いまのライブ配信の人たちは100時間以上配信していることがザラになっています。しかも配信時間が長い人が人気を維持しやすく、伸びやすいというのが配信技研の統計としてあります。

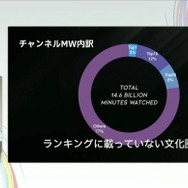

日本国内のゲーム実況ライブ配信時間を円グラフにしたとき、SHAKAさんや加藤純一さんが3%、トップ10の面々で12%、トップ20の面々で8%となっていて、ランキングトップ20人で約20%ほどとなっていると鮎葉さんは指摘します。

これをどのように捉えるかは人それぞれですが、ランキングに載っていない方々・文化圏が約8割を占めているという鮎葉さんはいいます。

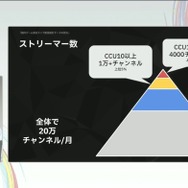

つづけて鮎葉さんはストリーマー全体の人数についてもふれ、日本全体で約20万チャンネルが毎月ライブ配信をしていて、CCU(同時視聴者数)が平均10人を超えるチャンネルは、じつは1万強ほどしかないと明らかにしました。

ストリーマーと呼ばれるクリエイター・ストリーマーが約20万チャンネルあるなかで、約1万チャンネルというと全体のうち約5%ほどしかありません。これが同時視聴者が100を超えているのは約4000チャンネル、上位2%ほどです。「同時視聴者数が平均して数十人ほど」の配信チャンネルは、ストリーマー全体の5%以内に入る優秀なチャンネル・ストリーマーだと鮎葉さんはいいます。

広告主やスポンサー側からすれば、なにかしらの広告案件を頼もうとおもっても、約4000チャンネルしかないともいえます。それでいて約4000ほどのチャンネルはe-Sportsチームや事務所に在籍していたり、なにかの広告代理店から声をかけられており、すでにスケジュールが数カ月先まで埋まっているだなんてこともありえると鮎葉さんは付け加えます。

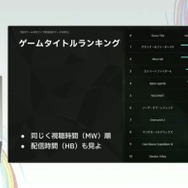

つぎにゲームタイトルのランキングへと、話題は移りました。

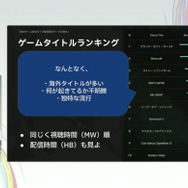

『グランド・セフト・オートV』『STREET FIGHTER 6』『Apex Legends』『League of Legends』といったタイトルが並んでいますが、「なんとなく海外タイトルが多いけども何が流行っているかわからない」と思われていそうだと、鮎葉さんは話します。

『グランド・セフト・オートV』がなぜ7万時間も配信されているのか、『Apex Legends』『VALORANT』が30万時間も配信されているのか、そういった所が伝わりにくくて分かりづらい、独特の流行があります。

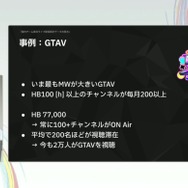

たとえば『グランド・セフト・オートV』ですが、こちらは「ストグラ」というサーバー企画が進行していて、このゲームだけを使って月100時間以上配信するチャンネルが200チャンネル以上あります。

配信時間が約7万時間で、平均同時視聴者数が約200人ほどというデータもでていると鮎葉さんはつづけ、1ヶ月は720時間しかないなかで約7万7000時間にわたって配信されていて、同時視聴者数の平均が約200人ということは、約100チャンネルほどが『グランド・セフト・オートV』でライブ配信をしていて、約20000人ほどが常に視聴していると指摘しました。

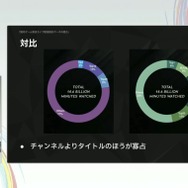

こちらの写真は、ゲームタイトルの視聴時間です。トップ1の視聴時間が6%から振れ幅が9%で、月によって左右されます。トップ10が20%、トップ20が12%を持っています。トップ20のゲームタイトルが締める国内の視聴時間が半分近くを占めており、視聴時間ベースでいえばゲームタイトルのほうが寡占率が高いです。逆に言えば、「少数のゲームタイトルでゲーム配信・ライブ配信の業界を支配している」というふうにいえます。

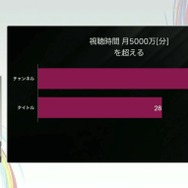

別の視点で捉えると、視聴時間月5000万分を超えるチャンネルとゲームタイトルと分けた時に、配信するチャンネルは47チャンネルあり、ゲームタイトルは28作品あります。1つのゲームタイトルで生み出せる視聴時間5000万分を、1人の人間が家から配信していても同様に生み出せていて、なおかつ配信チャンネルのほうが多いわけです。

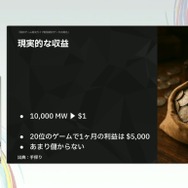

さらに鮎葉さんは、収益の話へと移りました。これは鮎葉ご自身が300チャンネルほどにヒアリングした手探りのデータですが、視聴時間1万分でゲーム実況・ライブ配信に関しては1ドルほどの収入が入ってくるといいます。

さきほどまであげていたデータを見てもらえれば分かるように、月に5000万分をこえるチャンネルやゲーム作品はごくわずかです。計算すると月に約5000ドルほど(月に約50万から70万ほど)の収益となります。ここから配信サイトから折半するなどを考えると、決してあまり大きい数字とはいえないのがわかるかとおもいます。

鮎葉さんの話は、「こういった数字からどういったことがいえるのか?」という部分へとうつっていきました。

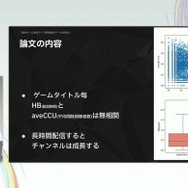

2022年に配信技研から「配信者やストリーマーは人気ゲームに乗り換えたほうが視聴者が増えるのか?」といった内容の論文を提出し、ゲーム論文大賞2022で優秀賞をもらいました。

論文で示したのは、人気タイトルをプレイすれば自分のチャンネルの視聴者が増えるわけではなく、配信時間が長くなれば視聴者の成長に優位性が見られる、といったものです。

つまり「視聴者が◯◯を見たがっている」「◯◯という人気作をプレイすれば伸びる」というのは、統計上でいえば関係がなく、無相関ということが見えてきます。くわえて、配信者側も人気作品ランキングをみて「じゃあ視聴者のために人気作品をプレイしよう!」と軽く思い立たないでほしいとも、鮎葉さんは忠告しました。

逆に言えるのは、ライブ配信で盛り上がっているゲームはライブ配信から生まれているという点です。テレビで流行っていること、もしくはXやInstagramからの流行がライブ配信上には影響せず、むしろライブ配信者のなかで盛り上がっていることがつながっていくこと多いのです。

むしろ自分から流行を起こすつもりで配信をつづけ、自分がやってるゲームの面白さをどうやったら人に伝えられるかを考えてもらう必要があると語ります。

また鮎葉さん含めた配信技研では、面白いゲームタイトルにまつわる文化圏を測ることができないか?と考え、文化自給率という概念をおもいつき、計算を試みました。

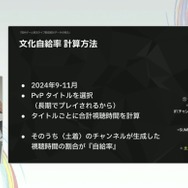

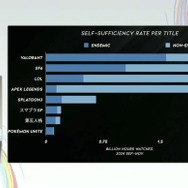

2024年9月から11月にかけて、PvPタイトルのみにしぼって集計し、タイトルごとの合計視聴時間を計算しました。くわえて、その合計視聴時間のなかで「そのゲームしかやっていない専門チャンネル」がどれくらいなのかを算出。チャンネルの視聴時間のうち95%が、そのゲームチャンネルで占められているのを、土着という言葉で表したといいます。

結果、さまざまなゲームタイトルの視聴時間と自給率がわかりました。棒グラフにしてみると、色が濃いほうが土着的なチャンネルで、色が薄いほうがそうではないチャンネル、他のゲームタイトルなども楽しむインフルエンサーがだした視聴時間になります。

こうしてみると『VALORANT』『STREET FIGHTER 6』『League of Legends』といったタイトルは土着的な専門チャンネルが多いですが、『Apex Legends』『Splatoon3』『第五人格』といった下の5タイトルは、視聴時間全体に差がありつつ、土着的な専門チャンネルが出している視聴時間にあまり差がないことがわかります。

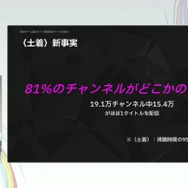

そして驚きなのが、この3ヶ月の間で約19万~20万チャンネルが配信をしていましたが、約15万チャンネルがほぼ1つのゲームタイトルのみを配信していたことです。つまり、全体の81%にも及ぶ実況チャンネルが、何かしらのゲームタイトルの「土着」であり、1ゲームのみに特化した専門的な配信をしていたわけです。

この結果は鮎葉さんも驚きだったようで、「配信をしているゲーマーにとってそのゲームこそがアイデンティティになっている」「だからこそ、今日お集まりのゲーム開発者のかたには、みなさんが生み出しているゲームはプレイヤーのアイデンティティを塗り替えるほどの強さを持っている。そう感じてほしい」と力説しました。

最後に、鮎葉さんはこういった話題を切り出します。

「視聴者が少ないチャンネルのほうがなんか楽しいよなぁ」

じつはこの話、コミュニティ心理学の世界においてはマクミラン&チャビス(MCmillan&Chavis)による総合論文のなかで、「人数が少ないコミュニティのほうが一体感や共同体感覚が強い」ということが40年近くまえにわかっていると言います。

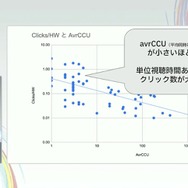

こういった言説をなにか活かして統計を取れないかと考え、クリック率について調べるようになったと鮎葉さんはいいます。配信技研から出している新サービス・SCOPに参加しているストリーマー64人からデータをいただき、インフルエンサーキャンペーンをやったときのクリック数を調べました。

簡単に言うと、同時視聴者数が少ないほど、単位視聴時間あたりのクリックが大きいということがわかったのです。

そして最後に鮎葉さんは、今日のお話のおさらいへと移りました。

あくまでいちばん大事なのは、ゲームや製品を紹介した時に販売サイトへ誘導されるクリック数、次に視聴時間であり、チャンネル登録者数はいちばん相関性がないものだと言えること。ライブ配信業界の中では日本は大きな存在であり、ほとんどのゲーム実況者はゲームが好きで楽しんでやっているということを伝えました。

また、配信技研ではデータだけではなく「ストリーマーとは?」「ライブ配信とは?」といった哲学的なアプローチも考えており、自分たちの仲間になってほしいと講演をきいている聴講者に話しかけ、入社した人などに読ませている社内文書を公開。「同じ仲間になっていただける方にはぜひ読んでほしい」と逆にアピールして、講演は終了しました。

筆者はVTuberにまつわる取材や執筆が多いライターですが、ゲーム実況者やストリーマー全体で20万チャンネルがあり、CCU(同時視聴者数)が10を超えるチャンネルは、1万強ほどしかないというのは、肌感覚でなんとなく感じていたことが数値化されてとてもシックリきました。くわえて、ゲーム1タイトルのみを専門にしたチャンネルがここまで多いというのは、鮎葉さん同様に驚かされました。

今後も配信技研ではさまざまな考察とともにデータを発信して、シーンの開拓・拡張を目指していくでしょう。

またこの講演終了後、社内文書「ストリーマーはどこから来て、何であり、どこへ行くのか」が公開されました。今回講演で話された話題だけでなく、界隈でよく使用される単語、日本国内・海外でのストリーマーの歴史、ライブ配信というメディア性についてなどを詳しく解説されており、ストリーマーやVTuberについて興味ある方はぜひ一読すべきデータだといえます。