東京デザインテクノロジーセンター専門学校(以下「TECH.C.」)の学園祭「TECH.C.学園祭2025」内のイベントとして企画された「テックシーV学祭」が、学園祭と同じ2025年11月2日(日)と11月3日(月・祝)の両日に実施されました。

「テックシーV学祭」で楽しめたのは、人気VTuberによる歌枠リレーやトークライブといったパブリックビューイングイベント、ホロライブプロダクションが展開する二次創作ゲームプロジェクト「holo Indie(以下「ホロインディー」)」の紹介コーナー、VTuber育成コミュニティ「Vロード」のコーナー、GALLERIAのPC展示コーナーといった協賛各社の出展など。

そこで本稿では「TECH.C.学園祭2025」の当日の様子を紹介するとともに、大きな意義が感じられた「ホロインディー」と「Vロード」について、その内容を担当者のコメントつきでお届けしたいと思います。

◆2つの校舎で実施された学園祭イベント

この10月に新校舎が完成したばかりということで、今年の「TECH.C.学園祭」はそのお披露目の意味を込めて本校舎と新校舎の2校舎体制での実施に。本校舎では学生たちによる物販・飲食・ステージイベントなどを、新校舎ではVTuberに特化したサテライトイベント「テックシーV学祭」を開催して多くの来場者を楽しませていました。

「テックシーV学祭」のメインイベントといえば、やはり人気VTuberをゲストに招いた特別配信です。1日目は歌枠リレーを「戌亥とこ」さん、「Kotoha」さん、「Hanon」さん、「音ノ瀬らこ」さん、「獅子神レオナ」さん、「茜音カンナ」さん、「涼海ネモ」さんが実施。2日目はゲームトークライブとして、「山黒音玄」さん、「うる虎がーる」さん、「ラプラス・ダークネス」さんが各時間の配信枠に登場し、会場のパブリックビューイングと学校公式または各VTuber公式YouTubeチャンネルにて学園祭を盛り上げていました。

そのほか入学を考えている高校生も対象にしていることもあり、「テックシーV学祭」では高校生専用の無料フードコーナーも。教員が考案した「推し色ソーダ」では5色のソーダを混ぜ合わせて「推しカラー」を作るユニークな試みもあり、学生や教員が作り方をレクチャーし、ともに楽しむ姿が見られました。

◆VTuberのオーディションをサポートする新事業が登場

協賛企業コーナーで気になったのは「Vロード」と「ホロインディー」の2つ。そのうちまずは「Vロード」のコーナーに立ち寄ってみました。

「Vロード」は、「あおぎり高校」や「Vebop Project」といった人気VTuberプロダクションを運営する「株式会社viviON」と、「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」などVTuber領域特化の総合商社「株式会社uyet」が共同で立ち上げた新規事業です。しかも10月30日に立ち上がったばかりのピカピカのプロジェクトということで、その事業を紹介する展示内容となっていました。

室内中央には「あおぎり高校」の人気VTuber「音霊魂子」さんと「山黒音玄」さんの等身大パネル、そして「Vebop Project」からは「二藍しぃあ」さんと「微睡いちの」さんの等身大パネルがお客さんをお出迎え。その向こうでは壁に設置されたモニターにVTRが流れており、「Vロード」の説明がされていました。

その説明によると、どうやら「Vロード」とはVTuberのオーディションを受けようとしている人へ向けたコミュニティサービスとのこと。通常、語られることのないVTuberのオーディションではどのようなことを審査されているのか? 今どのようなスキルがどのレベルで求められているのか? そういった情報を提供する場です。

このサービスについて「株式会社uyet」の代表プロデューサー・金井洸樹さんにお話しをうかがいました。

――「Vロード」について教えてください。

金井: VTuberをこれから始める人、VTuberのオーディションにご興味がある方を対象に、VTuberのオーディションにまつわる様々な情報をご提供するDiscordのコミュニティサービスです。

――様々な情報とは?

金井: 企業VTuberになるには、現在、オーディションに参加するのが一般的です。しかしオーディションでどのようなことが行われているのか、事務所の人たちがどのようなところを見ているのか、その詳細が語られることはほぼありません。そこで本プロジェクトでは実際にオーディションを実施している事務所さんと連携し、現状における情報を皆さんと共有することで業界水準を上げられればと考えました。

――オーディション参加者に「ここが足りないからもっと頑張って磨いて、それからオーディションに参加しよう!」と思ってもらうための施策ということでしょうか?

金井: はい。ただし参加は運営による承認制になります。サービスは参加無料のコミュニティのほか、月額制プレミアムプランに加入するとさらなるコンテンツやDiscord内イベントに参加することもできます。

Discord内イベントとは、たとえば実際に事務所の方をお呼びして、Discord内で模擬面接をすることなどですね。プレミアムプランは月額制とは言え、77円と参加しやすい設定になっているのでご安心ください。

――77円で利益は出るのですか?

金井: 実は、企画発足当初から利益は度外視しているんですよ。それよりも各事務所さん側の発信を強化したいですし、業界としての底上げもしたい。なにより、おかしな情報に騙される人が出ないようにしたいという想いが強いですね。

それですべての人が救われるとは思いませんが、例えば結果的にオーディションでうまく行かなかったとしても、個人の活動で役立てられれば意味はあるのかなと思います。

その他、詳しい内容やコミュニティ参加方法などは「Vロード」公式サイトまで。

◆ホロインディーの気になるアレコレを聞いてきた!

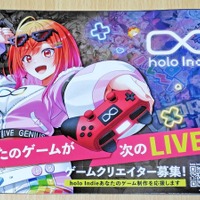

ホロインディー応援大使も務めるホロライブプロダクション所属のVTuber「一条莉々華」さんと「カエラ・コヴァルスキア」さんの等身大パネルが見守る「ホロインディー」のコーナーは、人気VTuber事務所「ホロライブプロダクション」が運営する二次創作ゲームブランドのコーナーです。

もともとホロライブプロダクションは「共創」の理念を掲げており、所属タレントを応援してくれるファンを尊重し、ともにさまざまなエンタメを創造することでその可能性の幅を広げてきました。「ホロインディー」はまさにその画期的な一歩。本来は商業利用を禁止している二次創作について、ゲームに限定した形ではあるものの、審査を通じて商用展開を可能にするなどクリエイターのサポートおよびインディーゲームの発展を後押ししています。

2025年10月の時点でそのリリース数は計31タイトル。なんと累計290万ダウンロードを達成し、現在も新作を数多く控えている状況です。室内にはそれらリリース済みのゲームを試遊するコーナーとクリエイター向けの相談コーナーが設置されており、多くの学生の興味を引いていました。

「ホロインディー」が説明会を含む形でイベントに出展するのは、実は今回が初。応募を考えているクリエイターの疑問に答えられればと思い、このような形での参加を決めたそうです。まさにこの記事を読んでいる人の中にも応募を考えている人がいるのではないでしょうか。

そこで筆者も一般参加者と同様に説明会に参加し、Q&Aという形で担当さんにお話しをうかがってきました。

説明会はまず、基本情報のおさらいからスタート。

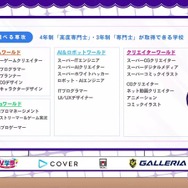

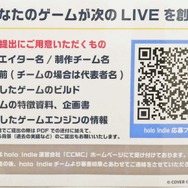

「ホロインディー」とはホロライブプロダクションのタレントをモチーフとした二次創作ゲームのブランドです。カバー株式会社のガイドラインを満たし、審査に合格することでSTEAMのストアでゲームを配信することが可能に。もちろん無料・有料を問わずに「ホロインディー」ブランドとして配信することができます。

大きな特徴は、その収益の大部分がクリエイターに還元されること。もちろんホロライブプロダクションのタレントが実況配信をすることもあり、タレントおよびファンに認知される機会も増えます。ホロライブプロダクションを題材としたゲームであればジャンルは問わないので、自由な創作活動もできます。

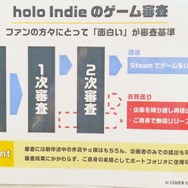

応募してからリリースが決定するまでは当然審査があり、個別にフェーズが加わることもありますが、基本的に2次審査まで通過すれば正式リリースできる流れに。その基準は「ファンが面白いと思うかどうか」です。

また審査に落選しても、ホロライブプロダクションが定める二次創作ガイドラインに従っていれば公開はできます。ただしその場合は「ホロインディー」ブランドではありませんし、無料での配信に限られます。

それではここからはQ&Aです。

Q 審査はどのように行われるのですか?

A:できるだけリリースにつなげられるようサポートしたいと思っております。そのため「合格」か「落選」かの「0か1か」ではなく、ある程度まで基準を満たし、「あとここが足りないんだけど……」という「80%は合格」みたいなラインであれば、アドバイスなどをさせていただく場合もあるかと思います。やはり最初から完璧に仕上げるなんて無理な話ですからね。

Q 合否の連絡は必ずいただけるのでしょうか。

A:もちろんです。ただし審査には一定の時間が必要となるため、多少お待ちいただくことになるかと思います。

Q 一部ゲームに「ニンテンドースイッチ」で配信されたものがありました。それはどのような扱いですか?

A:現在、プラットフォームの拡大を検討しており、そのテストケースとして一部人気タイトルについては「ニンテンドースイッチ」でも販売を開始しました。そのため基本的にはSTEAMのみの販売とお考えいただければ助かります。

Q ほかにはどのようなサポートがあるのですか?

A: 「オーディオストック」さんにご協力をいただき、「オーディオストック」さんが提供しているSEやBGMを使用できるアカウントを「ホロインディー」から貸与いたします。ただし審査に合格し、リリースできる状況まで持って行ったところで、仮で使用していたフリー音源から「オーディオストック」さんのリッチな音源に差し替える、といった感じになるかと思います。

また一部タレントさんの、オフィシャルの3Dモデル(ポーズ変更可能)を使用していただくことも可能です。こちらも審査に合格した後に提供することとなります。またすべてのタレントさんの3Dモデルが存在しているわけではないので、その時点で利用可能な一部タレントさんとなります。

Q 今後サービスとしてどのようなことをしていきたいと思っていますか?

A:やはりクリエイターさんの支援の拡充、プラットフォームの拡大はしていきたいですね。そこは日々模索しています。今年の12月に「ホロインディー」としては2周年を迎えるので、特別な配信をはじめ、何か施策をしたいと思っています。お楽しみに。

【担当さんよりコメント】

「ホロインディー」はクリエイターさんのご応募がないと新規のゲームを出せないプロジェクトとなっています。文字通りクリエイターの皆さんに支えていただいているプロジェクトです。

応募作品すべてをリリースすることをお約束することができず心苦しいところではありますが、ぜひ色々なところでクリエイターさんとご一緒できればと思っているので、ご応募をお待ちしております!

思った以上にハードルが低く、個人でも気軽に応募できる「ホロインディー」。著作物を使わせてもらえるだけでなく、審査に合格すれば公式の3Dモデルや「オーディオストック」のリッチな音源でアップデートできるという、まさに夢のような「推し活」です。インディーゲームの開発をはじめるきっかけとしても、これ以上ない好条件ではないでしょうか。

「学園祭」と聞いて当初は軽い気持ちで取材に出かけたものの、思わぬ収穫があり予想以上に意義があった「テックシーV学祭」。そこはさすが次世代のクリエイターや技術者を育成する「TECH.C.」らしい部分でした。