2025年6月26日、ゲームクリエイター・小島秀夫監督が手掛ける世界中のファンが待ち望んだ最新作『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』が、ついにPlayStation 5で発売を迎えました。

前作で描かれた“繋がり”の感動は、新たな舞台、新たな仲間、そして新たな脅威とともに、想像を絶する旅路へと続きます。我々は本当に繋がるべきだったのか?その答えを探すため、主人公サムは再び歩き出します。

今回Game*Sparkでは、発売という記念すべき日を迎えた小島秀夫監督に複数メディアと同時にインタビューを実施。コロナ禍を経て全てが書き直されたという衝撃のシナリオ秘話から、ノーマン・リーダス氏ら豪華キャストとの制作エピソード、そして40年にわたるキャリアで「一番のピンチだった」と語るほどの苦悩と、それでもなお創作を続ける理由まで――。

いよいよ我々の手に届けられる本作に込められた監督の想いを、損傷率0%で読者の皆様にお届けします。

発売日を迎えた心境は

――発売おめでとうございます。いまの心境をお聞かせください。

小島監督: 2019年に前作が出て、その翌年から『2』に着手したのですが、すぐにコロナ禍となりリモートでの制作になりました。僕自身も病気をするなど、本当に大変な時期で、一時は「このままゲーム作りを続けられるのか」というところまでいきました。40年近くゲームを作ってきましたが、一番のピンチだったと思います。

なので、ようやく発売を迎えられたことには、言葉にはできないほどの……「みんな、よくやったぞ」という想いがありますね。ただ、今はもう先行アクセスで世界中の方がプレイされているので、昔のような発売日の感覚とは少し違います。時代が変わったなと感じますが、非常に嬉しいです。

――前作『DEATH STRANDING』と今作とで、発売前の反響の違いは感じられましたか?

小島監督: 前作は、これまでになかったゲームシステムだったことや、僕のゲームを期待していた人たちは『メタルギア』のような作品を期待していたと思いますから、少しノイズがあったと思います。ただそれは、この時代に尖ったものを作る上で意図した部分でもありました。

ですが、この5年間で2,000万人もの方が前作を遊んでくださった。その土台の上で、今作は作られています。もちろん前作のファンの方に喜んでいただきたいのは大前提ですが、前作のスローテンポな部分が合わなかった方々にも遊んでいただけるよう、ゲームのテンポ感やシステムはかなり変えました。かといって全く違うゲームにはせず、あの世界の雰囲気や踏破する感覚が好きだった方々のために、続編という枠組みの中でできる限りの挑戦をしています。

――PS5ならではの技術はどのように活かされていますか。

小島監督:ソニーさんの前で言うのはちょっとアレなんですが(笑)、実際のところ作り方にはそれほど影響がなく、変わっていません。60fpsで動いたり、美麗になったりはしたのですが、例えば初代PSからPS2に変わったほどの大きな進歩はしていません。これまでの延長線上にあるテクノロジーというところなので、裏方としては進化があるけど、体感的にはそんなにわからないかもしれません。

ただ、振動に関しては録音した音声を振動に変換するというような特殊な装置を使っていますので、今までとは違うかもしれません。

“集団の中の孤独”を描く、新たな物語の形

――ゲームデザインや演出面で、前作ではできなかった、あるいは敢えてやらなかった挑戦があれば教えてください。

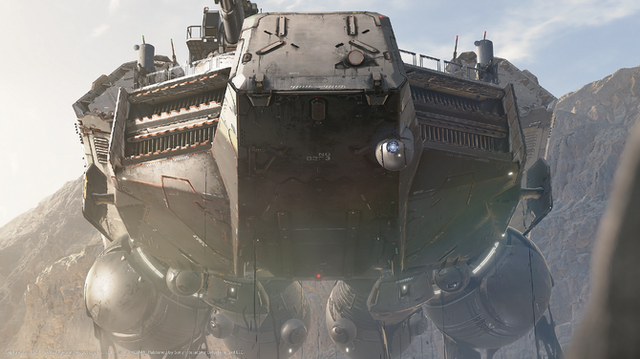

小島監督: 前作はサムが基本的にたった一人で荷物を届ける孤独な旅でしたが、今回は「マゼラン号」という母船がついてきます。仲間たちが待つ“帰る家”ができた、ということです。マゼラン号に帰還するたびに仲間が増え、彼らの間で起きるいざこざや、深まっていく絆を目の当たりにすることになります。

前作では技術的な制約もあり、プライベートルームで3~4人が集まるのが限界でしたが、今回は5~6人が同時に集まって演技をするという、よりドラマ的な表現を目指しました。これは技術的にも非常に難しい挑戦でしたが、なんとか実現できました。

――ホログラムではなく生身の人間と関わり合っていくのも印象的です。

小島監督:家があって、いろんなキャラがいることで、人間関係という厄介な問題も出てくるんです。中でいがみ合ったり、意見が別れたり、そういった点を通じて集団の中にいるからこそ生まれる、新たな“孤独”のようなものも描こうとしています。

また、コロナで「置き配」が流行ったので、ホログラムの人(プレッパーズ)と仲良くなって部屋に入れるというシステムを考えていたんですが、やめました。サムの家はあくまでマゼラン号ですからね。ただ、親密度を上げていくと、奥の扉が開くこともあります。なかなか大変ですが(笑)。

――本作のソーシャル・ストランド・システムにはモノレールの敷設も加わっています。国道建設が好きだったので嬉しいのですが、どのように楽しんでほしいですか。

小島監督:僕は実は国道建設はしないんですよ。たまにカイラル結晶をいれるくらいで、基本は人が作ったものを使うというスタンスでした。自分では国道ばかり作るのは何が面白いんだろうと思ってしまうんですが、データを見ると意外にも国道建設に専念している人もいて、もう少し建設物を増やしてあげようとモノレールを加えました。モノレールを作れば大量輸送ができるし、自分も乗って移動できるし、バイクや車も運べるので、便利です。

車とバイクは僕がプレイすると使い捨ててしまうんですが、今回はカスタマイズをいっぱいできるようにしてみたんですよ。そうすると、自分のバイクや車が立ち往生したりすると、無性に腹が立つんです(笑)。今回はその点も強化しています。

ソーシャル・ストランド・システム自体は、前作と同じように楽しんでほしいです。世界中に自分みたいな人がいっぱいいて、見えないけれどお互いにいいねを与え合うという間接的な繋がりを味わってください。

――前作の制作中から『2』のシナリオを書いていたそうですが、当初から三部作のような構想があったのでしょうか?

小島監督: いえ、そういうわけではありません。一つの作品を作りながら、その次の展開を妄想してしまう癖があるんですよ(笑)。自然と頭の中で1.5作目や2作目を考えていました。ただ、コロナ禍を経験したことで、そのアイデアは全て捨てて、ゼロから書き直しました。

ここで言ってもいいのかな……コロナの前に考えていたエンディングは、今とは全く違うものだったんですよ。サムとフラジャイルがどこかで待ち合わせをして、デートに行く、というような。新ちゃん(新川洋司氏)に二人のスーツ・ドレス姿のイラストまで描いてもらいました(笑)。

豪華キャスト集結の裏側、そしてノーマン・リーダスは今回“かなり泣く”

――サムを再び主役にするにあたり、前作から描き方を変えた部分はありますか?

小島監督: サム役のノーマン・リーダス氏の表現を、より緻密にしたいと考えました。新しいテクノロジーを導入して、よりリアルな彼の演技を追求しています。一方で、前作のプライベートルームで見せた、サムというよりノーマン本人としてのお茶目なリアクションは、物語の雰囲気を考えて今回は無くしました。あれはあれで面白かったですけどね(笑)。

――改めて、ノーマン・リーダスさんの最も惹かれる点と、今作での彼のパフォーマンスで注目してほしい点を教えてください。

小島監督: ノーマンは、スティーブ・マックイーンやチャールズ・ブロンソンのような、ただ立っているだけで絵になる、ロックスターのような魅力があります。俳優として様々な役を演じるというより、「ノーマン・リーダス」というキャラクターそのものが魅力なんです。その魅力を最大限に引き出すように作っています。

そして……これはあまり言うとネタバレかもしれませんが、今作のサムは、結構号泣するシーンが多いです。撮影でノーマンには何度も泣いてもらったのですが、ある朝イチの撮影で泣いてもらった後、「朝から泣かせやがって」と、ちょっとぼやかれました(笑)。それくらい、今回は泣きます。

――エル・ファニングさんや忽那汐里さんが新たにキャスティングされましたが、決め手は何だったのでしょうか?また、日本人キャストとさらにタッグを組む可能性はありますか?

小島監督: エルさんは昔からファンで、いつかご一緒したいと思っていました。友人のニコラス・ウィンディング・レフン監督に紹介していただき、出演が決まりました。彼女が歌えることも知っていたので、本作の楽曲を歌ってもらったのですが、実はその曲を手掛けたウッドキッドさんとも友人だったそうで。不思議な“繋がり”を感じましたね。

アジア人は顔の凹凸が少なかったり、女性は肌がきめ細やかすぎたりして、CG化する際にどうしても“CG感”が出てしまうという技術的な壁があったのですが、ロスでの撮影になるため、他のキャストたちとコミュニケーションが取れるよう英語がネイティブレベルで話せる必要があるんですよね。一緒にご飯も行きたいですし。

ただ、忽那さんはオーストラリア出身で英語も話せるので、彼女にお願いすることになりました。(『パシフィック・リム』に出演した)菊地凛子さんに紹介してもらったのですが、その時、菊地さんから「私は出ないのか」と一言メールが来ました(笑)。現場での忽那さんは物怖じせず、素晴らしかったですね。

――マゼランマンやバンダナ姿のニールなど、小島監督の過去作を彷彿とさせるビジュアルや演出が取り入れられてますが、これはどういった狙いがあるのでしょうか?

小島監督:あんまり意図はしてないんですけどね……(笑)。ニールがバンダナ巻いたらスネークに似てる!って言われますけど、あれはニールがバンダナ巻いてるだけですからね(笑)。(ニール役の)ルカさんは子供の頃から『メタルギア』を遊んでくれていたらしいので、あのシーンを依頼した時はすごく喜んでましたね。

マゼラン号はコロナ前に新ちゃんにデザインを頼んだんですが、あの時僕のプロットしかできていなかったので、原子力潜水艦みたいな長くて大きいデザインで返ってきました。ただ、もっと小さい潜水艇がよくて、「ミクロの決死圏」のBlu-rayを貸して見てもらったら「わかりました!」といってあれが出てきました。それがなんかこう、ちょっと見たことある感じのノーズで…………やめときましょっかここで(笑)。

“全員歌うミュージカル”になるはずだった?

――本作では多くのキャストが歌う演出がありますが、どのような意図が込められているのでしょうか。

小島監督: 実は、僕の中では本作は結構ミュージカルなんです。本当は登場人物全員に歌ってもらうつもりでした。レア・セドゥさんにも歌ってもらおうとしましたし、日本語版の津田健次郎さんにも歌うつもりでいてもらいました(笑)。結果的には少し形が変わりましたが、「歌」が本作の重要なテーマの一つであることは間違いありません。

――サムの相棒となる人形「ドールマン」は、どのようにして生まれたのでしょうか?

小島監督: 前作の孤独な旅とは違う形にしたかったのと、プレイヤーがゲームの世界で分からないことに遭遇した時に、ナビゲートしてくれる相棒的な存在が欲しかったんです。ただ、そのバランスが非常に難しくて。AIボイスであらゆることに反応するバージョンを試したら、あまりにもうるさすぎて自分で発見する楽しみがなくなってしまいました。逆に喋らなさすぎると、存在を忘れてしまう。何度も試行錯誤を重ねて、今の形になりました。彼との旅を楽しんでみてください。

――プレッパーズたちはどのように選びましたか。また、どのようなつながりで出演することになったのでしょうか?

小島監督:うちのスタジオに遊びに来てくれる人たちがいっぱいいまして、その中で「出る?」って聞いて、「出たい!」と言われて、スキャンして、どんな役がいいか聞いて出演させる……といった感じです(笑)。ただ、ものすごい人数が来訪してくれるので、すべては出せなかったんですよ。スキャンしたけどまだ出せていない人もいるので、申し訳ないです。

――随所に、小島監督にまつわる小ネタや遊びがあるのが印象的でした。これらは小島監督自身が取り入れているのですか?それともスタッフが率先して仕込んでいるのでしょうか。

小島監督:こういうのは全部僕が入れてます。スタッフに入れてくれ!って言っても「ハァ?」って知らん顔されちゃいますからね(笑)。温泉で夜、空を見上げるとすごくきれいな天空が見られます。そこでズームするといろいろ出てくるので、遊んでみてください。ちょっとドン引きする人もいるかも(笑)。

なぜ作り続けるのか? そして“配達人”であるファンへのメッセージ

――コロナ禍を経て、「繋がりすぎてもダメなのでは」と思うようになったとおっしゃっていました。監督にとって「繋がりすぎ」とはどういうことでしょうか?

小島監督: 繋がりすぎというか、例えばスマホのAIが僕におすすめしてくるような、決められた偶然性というか……それが少し怖いと感じています。人生は、予期せぬ出会いや発見といった偶然の連続で彩られていくものだと思うんです。ネットやデジタルが全てを誘導し、決められた人生になってしまうのはどうなのかと思うんです。

例えば『デススト』におけるカイラル通信は、安全が保障される代わりに自分の24時間の生活のデータをすべてUCAにあげなければならない。その上で、他の人の生活データや先祖のことまでわかってしまうというシステムです。そういうのは果たして良いのだろうか……と考えることがあり、こうして提起しています。

テクノロジーを否定するわけではありません。ネットをいますぐやめろとは思わないし、コロナのときなんかネットがなかったら死んじゃってましたから。この便利なテクノロジーと、僕らは今後どう向き合っていくべきか。その選択を、このゲームを通して少しでも考えてもらえたら嬉しいです。僕の1つの答えはクライマックスでキャラクターに言わせていますので、見て感じ取ってください。いろんな意見があっていいと思います。

――長年クリエイターとして第一線を走り続けてこられましたが、なぜ作り続けるのか、今のお考えをお聞かせください。

小島監督: トム・クルーズと一緒です(笑)。僕の人生はもう、この物作りに捧げていますから。それが僕の喜びなんです。体が動き、脳が動き続ける限りは作りたい。周りに迷惑をかけるようになったら考えますが、死ぬまで作りたいと思っています。

――小島監督は映画好きとして知られており、ゲームにも映画的表現を取り入れられていますが、逆にゲームでしか提供できない娯楽性についてどうお考えですか?

小島監督:カットシーンはありますが、自分としては映画を作っているつもりはありません。たまに「小島は本当は映画が作りたいんやろ」とかいう人がいますが(笑)、そんなことはなくて、ちゃんとゲームを作っています。

ただ映画を観て育ったのでライティングやキャラの造形、演出などには影響を受けていますが、映画を作るのではないというところは意識しており、変な遊び心も含めてゲームでしかできないことを考えていくのが基本です。

――制作において“孤独”を感じる瞬間はありましたか。また、それはどうやって乗り越えましたか?

小島監督:乗り越えられていませんね。もうずっと、特にコロナのときは会社にほぼ誰もおらず、1人でシナリオを考えるという作業だったので。最後の方は皆さん出社して一緒に作りましたが、僕は原作者でありゲームデザイナーであり監督なので、スタッフとは違う立場なんです。

だから、一緒に仕事をするのはもちろん楽しいんですが、立場という点においては非常に孤独を感じます。例えば『デススト2』が売れへんなー、おもんないなー、と思っても、立場上そんなこと言えませんよね。家族にも言えないし、自分の中でストレスが溜まっていくこともあります。

ギレルモ・デル・トロ監督や、レフン監督と仲がいいのは実はそこなんですよ。映画の現場も何百人、何千人とスタッフがいるわけですが、責任者はやはり1人なので、ずっと1人で悩んでいるんですね。そういった悩みは同じ立場の人としか喋れないので、たまに集まって、ちょっと孤独を癒やしています。だから、『デススト』と同じですよ。僕1人だけが孤独だと思ってたら、「あ、なんやデル・トロお前もそうか!」みたいな(笑)。

――最後に、私たちゲームメディアもいわば“配達人”です。損傷率0%でお届けしますので、ゲームを楽しみにしているファンに配達するべきメッセージをお願いします。

小島監督: あまり難しく考えず、一つのエンターテインメントとして自由に遊んでいただければと思います。戦闘が好きな人も、建設が好きな人も、ただただ配達がしたい人も、それぞれの遊び方で楽しんでください。その先には、僕らが届けたいドラマが待っています。そこで「繋がること」の意味を感じ、何かを持ち帰っていただけたら。そして、皆さんの日常でも、誰かにとっての“配達人”になっていただければ、嬉しく思います。

――ありがとうございました!

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、PS5向けに発売中です。

¥8,980

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)

※UPDATE(2025/06/26 21:38):記事中の誤字を修正しました。コメント欄でのご指摘ありがとうございます。