ネクソンは、2025年6月24日から26日にかけて「Nexon Developers Conference 2025(NDC)」を韓国にて開催しました。NDCは『メイプルストーリー』『ブルーアーカイブ』『デイヴ・ザ・ダイバー』などを手掛けるネクソングループをはじめとして、第一線の開発者らが集まり知識の共有を図るカンファレンスです。

本稿では「『MapleStory Worlds』 AI R&D」セッションの模様をお届けしていきます。『MapleStory Worlds』は『メイプルストーリー』IPの世界観を活かしてコンテンツを制作できるプラットフォーム。素材が重要になってくる本ゲームにて、ネクソン コリアのチェ・ガウン氏が“イラスト生成AIのゲーム内活用”に挑戦した知見が共有されました。

◆生成AIへの試行錯誤から生まれた「現状での限界点」と「活用法」

講演では簡単なイラスト生成AIの紹介から始まり、チェ・ガウン氏が自身のご子女を『MapleStory Worlds』風のイラストにするという例をあげ、イラスト生成AIを駆使するためのナレッジが展開されていきました。

対象の娘を『メイプルストーリー』風に生成AI上で再現するために「韓国人」「女性」「おかっぱ」などと外見的要素を分けてみても、各要素はあくまでも記号的な分類でしかありません。「娘を構成する単語(プロンプト)と何か」という哲学的にも見える問答が繰り広げられましたが、その結果がどうであれ、最終的に『メイプルストーリー』風にその要素を落とし込む必要があります。

この方向性を固めるものが「LoRA(追加データによるファインチューニング)」です。これは事前に複数の画像を含むデータセットを用意して、AI出力に指向性を持たせる手法です。今回は『メイプルストーリー』のような“スタイル”をより確実に生成するために「追加データ」を用意する重要性が語られます。LoRA制作の技術を学ぶためには、先人が作った優れたLoRAを分析して学んでいくことが良いとされました。

さらには生成画像においては「全体を一度に出力しようとすると失敗する可能性がある」とのこと。その場合は、体の複数部位を、例えば頭部と衣装などに分割して生成する技法もあるそうです。

つづいて語られたのは「生成AIの、現時点での限界」です。同氏は「これは複数実感した」としつつ、事例をピックアップ。まずひとつは生成AIが出力した画像がゲーム内にそのまま使用できると思っていた時に直面した問題です。

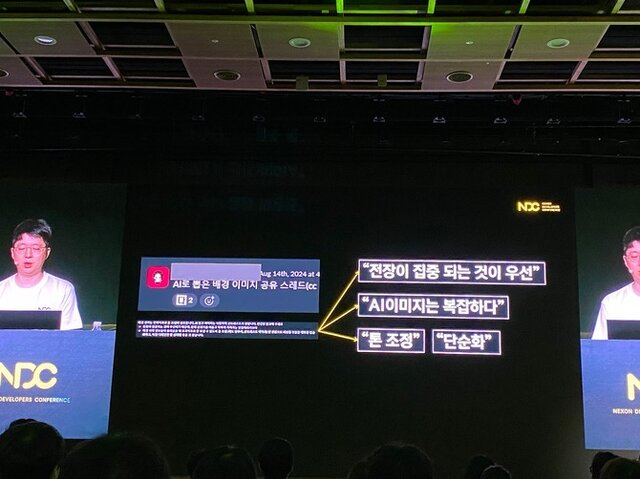

この研究・分析中にチェ・ガウン氏が試しに闘技場の画像を生成してデザイナーに渡してみたところ、デザイナーからは「簡略化してください」「トーンを調整してください」など、様々なデザインの視点からの修正依頼が行われました。

しかしこの“デザイン的視点から見た修正依頼”はAIにそのまま伝えたところで対応することが出来ず、同氏は「自分の中で、デザイナーからの修正指示への理解が浅く、AIに適切に情報を伝えるための知識が足りない」と感じたとのこと。氏はこれを“動員知識の不在”と呼んでいるそうです。

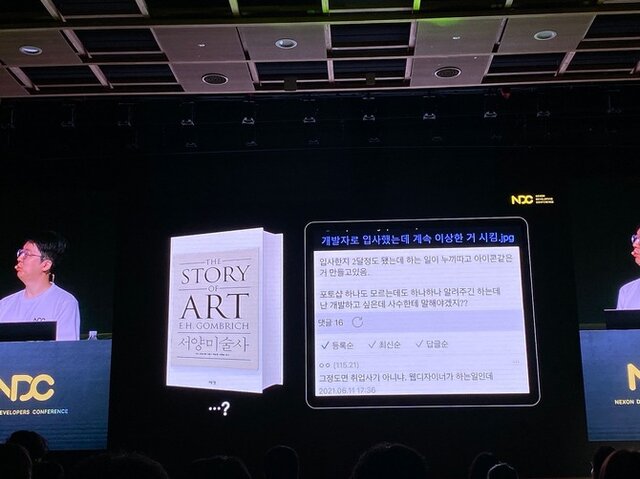

生成AIの出力を成果物として作り上げていく中で、最終的にチェックをするデザイナーとコミュニケーションを取る際の共通言語、美術への知識が足りていなかったのが失敗の原因であったとしました。

この失敗を経て、同氏は「AIをデザイナーやアーティストに直接使ってもらえば上手くいくのでは」と試みたのですが、その場合でもうまくいかなかったようです。

プログラマーであるチェ・ガウン氏はAIのイラスト生成過程を理解し、そこへある程度介入する事ができますが、アーティストはそうではありません。要するに生成AIによるイラスト作成・出力の仕組みと、アーティストのイラスト製作方法が噛み合っていなかったのです。アーティストが生成AIの出力を利用できるよう、そのイラスト制作過程へ対応するAIがなければ、成果物としての実用は難しいでしょう。

『メイプルストーリー』風のイラストを作るためにはLoRAが必要となり、LoRAを含めたワークフローを作る為にも時間がかかります。しかしそれをこなしたとしても(このワークフローによって一定の生産性は向上しますが)、最終的にはプログラマーの美術知識の不足、あるいはアーティストとAIの“過程の違い”という課題が立ちふさがっているのです。

最後に挙げられた問題は、「早すぎるAI技術の発展に対応していかなければならない」ということです。

生成AI技術の発展は目覚ましく、同氏が研究・分析を行っている最中にも新たなAIが次々生まれているような状態なので、これらに対応していく速度がどうしても課題になるとします。それには随時新しい技術に部分部分を“入れ替え可能”な形にパイプラインを構築することが必要だとしています。

そんな中でチェ・ガウン氏が導き出したひとつの成果は「AIで生成する画像がどういった用途に対し適応できるか」を把握できたこととしました。

現状においてAIによる生成画像は、たとえば企画する側であれはプロジェクトのイメージを伝えるための画像準備、デザイナー側なら元々あったイラストのアップスケール等の場合に役立っているようです。

講演最後の質疑応答では会場から著作権の問題やアートチームの反応などについて懸念する声が挙がるなど、問題も多々残った状態ですが、画像生成AIは2020年あたりの出現以降、日々格段に飛躍しています。2025年には動画生成AIも比較的一般的となっています。

そんななか、イラストを生成する過程・ワークフローを動画的に学ばせることで、いずれはアーティストにも対応できるAIが生成出来るようになるのではないかと、チェ・ガウン氏は講演の締めくくりに技術の進歩へと期待を寄せました。