今年でプレイステーション5がリリースされて5周年を迎えました。その記念として、30年以上の歴史を持つプレイステーションを振り返るイベント「PLAY IN GINZA」が東京のGinza Sony Parkにて開催中です。

会期は11月15日から12月3日まで。11時~19時まで来場者は無料で参加できます。会場ではプレイステーションにまつわる展示やゲームの試遊のほか、ショップも充実しています……

……って書けば、「うんうんPS5もリリースからもう5年なんだね。『このハプティクスがいいね』と君が言ったから今日はプレステ記念日」って思うくらいじゃないですか。違うんですよ。

これ、実際にイベントへ参加してみると、単なる記念イベントではない何かがあります。奇妙な後味がある。思考を巡らせているうちに、Sony Parkという会場と、プレイステーションの歴史に起因していると気づきました。 なんとか言葉にするならば、「ここはリミナルスペースだ。当たり前を疑うような空間で、プレイステーションの歴史を振り返ってるんだ」と考えさせられる体験があるのです。

すでに日常へ定着している家庭用ゲーム機・プレイステーションですが、なんといいますか「PLAY IN GINZA」で初めてプレイステーションの存在やソフト、CMを目にした気持ちを30年ぶりに思い出しましたよ。当時、プレイステーションの登場はゲームという当たり前の存在に対する、疑いを投げかけるようなところがありましたから。

このイベントで得られるものは、そんなプレイステーションが現れた当初の「何かが変わり始めている」感覚かもしれません。リアルにリミナルスペース的な建築を体験することで、ゲームの歴史を変えたハードの異色さを思い出させられるといいますか。

ソニーの歴史と文化を見せる建築はリミナルスペースに近い

ここ数年は“リミナルスペース”が注目されていますよね。現実感と不条理が共存する空間。見慣れているはずの場所が、何か当たり前に存在するはずの意味を失い、混乱させられる場所。リミナルスペースとはそんな場所を指しています。

これはインターネットから広がっていったとのことですが、2020年のコロナ禍も影響が大きいとも推察されています。あの頃、感染拡大を避けるため、街に誰も歩いていない不条理な光景が世界中で現れた。そのこともリミナルスペースが注目された遠因とも言われているのです。

現実の風景に見えながら、非現実性を感じさせる場所は、非現実を扱うビデオゲームとの相性もよい。Game*Sparkでは、リミナルスペースをテーマとする膨大な数のゲームを記事にしています。そう、あの空間はいまやネットミームを越え、ビデオゲームにてひとつの勢力にもなっているのです。

そしてリミナルスペースとは、世界を違った形で見せ、信じていた現実の姿を疑わせる効果もあると思います。その意味でGinza Sony Parkはある意味で建物全体がリミナルスペースみたいな場所なんですよ。当たり前だと思っていた街の形を疑わせてしまう構造を持っているという。

「PLAY IN GINZA」の会場となるGinza Sony Parkとは、ソニーの歴史と文化を示す建築物でありながら、同時に整然とした銀座の街並みに現れた不条理な空間でもある。なにせ地下鉄銀座線を歩いていたら、むき出しのコンクリートがある空間に入り込んでしまうと、気が付けばGinza Sony Park。

あるいは、銀座の交差点からふらっと歩いていると、いつの間にかむきだしの鉄骨と、荒々しいコンクリートがそのままの建物の中へ入りこんでしまっていたりします。気が付けばGinza Sony Park。いや、ここはどこからが建物の外で、どこからが中なのかわからないように意図して設計されている。これがある種の不条理でなくてなんでしょうか。

それにしても、なぜこうした不思議な建築になったのでしょうか?

Sony Parkを作るリーダーだった永野大輔氏のインタビューを読んでみますと、前身となるソニービルを取り壊し、新しい施設を考えたとき「ソニーの事業はこれから増えるかもしれないし、減るかもしれません。しかし、ビルはこの場所で何十年も建ち続けます。その時にその変化に対応できるプラットフォームを作ろうとした結果が、外に開かれ、何者にも支配されない余白のある「公園」だったんです」とコンセプトを語っています。

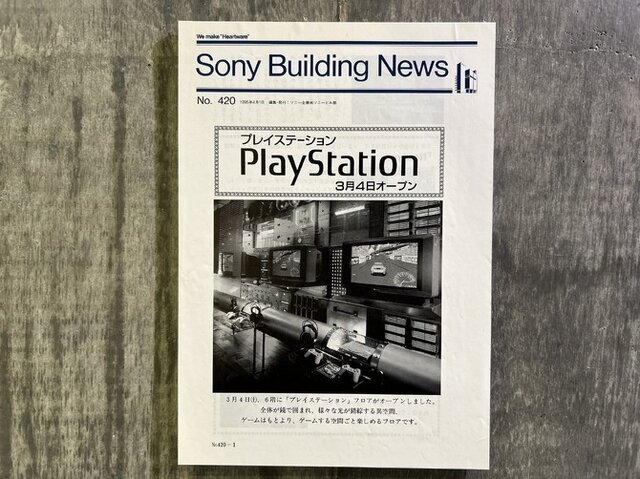

そんな銀座のきっちりした街に対する「余白」とは、見方によってはリミナルスペース的な “現実の当たり前を疑っていく”ことへつながっている印象があるのです。「PLAY IN GINZA」とは、ソニービル時代に存在していた人気コーナー「銀座プレイステーション」を元にしているといいます。その頃からソニーの時代も変わり、現代ならではのプレイステーションを見せようというのがこのイベントの考えにあるのです。

30年前、初めてプレイステーションのカルチャーを目の当たりにしたとき

おわかりでしょうか。「PLAY IN GINZA」は、そもそもが街や建築の在り方を疑うGinza Sony Parkという特殊な場所で開催されているのです。

そうするとプレイステーションの歴史がどういう意味を持つか? ゲームの常識を疑い、さまざまな文化と混ざっていくようなハードになろうとするオープンな姿勢が、実のところビデオゲームというジャンルにとっては、かなり違和感を見せることになったんじゃないかと感じさせるんですね。

本イベントが一般的なゲームの記念イベントや、歴史を振り返るイベントと比べて圧倒的なのは展示の雰囲気。まるで『I.Q インテリジェントキューブ』のような椅子やデスクの上にモニターとPS5が置かれ、試遊できるようになっています。

しばらくすると旅行中の白人男性たちのグループがふらっと現れ、コントローラーを握りしめていましたが、彼らが迷い込んでここに来たのか、意思を持ってここにたどり着いたのかわかりません。

こうしたイベントならではの、巨大プロジェクターで豪華に『グランツーリスモ7』を試遊できる試みも。もちろん面白いんですが、なんだかゲームを遊んでいて異質な風景の一部へと吸収されていくような雰囲気があるんですよね。

絶え間ないゲームへの愛と技術進歩の狭間

ゲームの試遊だけではなく、歴代のプレイステーションや宣材の展示なども見どころ。ここでは昨年リリースされた傑作『アストロボット』がフィーチャーされており、スペースの中央に試遊台が置かれておりました。

特に『アストロボット』自体が、ゲームへの愛を持ってプレイステーションの歴史を振り返ることもできる美しいアクションなので、「PLAY IN GINZA」のコンセプトとぴったりなのは間違いありません。が、Ginza Sony Parkというソニーの企業理念が凝縮された場で観ると、また味わいは変わっていきますね。

なんといいますか、二言でまとめるとゲームへの愛情と絶え間なく技術を求めるせめぎ合いみたいな組み合わせで、いろいろ考えさせられるんですよね。

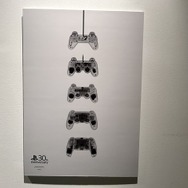

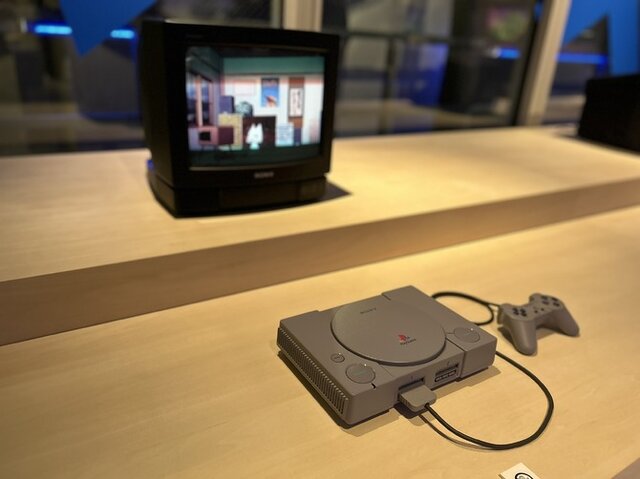

歴史と言えば、歴代プレイステーションの並びと各ハードが接続しているテレビも見もの。ゲームの進歩とは、同時にテレビやモニターの解像度が進歩していく歴史とも歩みを合わせているわけなんですよね。ソニーのテレビがいかに進歩していくかも見えてしみじみします。

最初のプレイステーションがリリースされたころは、低解像度のアナログテレビに繋いでゲームプレイしていたんだなあ……。『ファイナルファンタジーVll』の大都市ミッドガルの風景って、そういえば走査線も入っていた画面を通して観ていたんですね。4Kのモニターに慣れた目には滲んで見えます。僕の懐かしむ涙で滲んでいるのだろうか。いや、モニターが高解像度へ進歩していったせいで、過去のモニターが滲んでいたことにようやく気付いたというべきか。

簡単に歴代のプレイステーションを並べただけとはいえ、「テレビも高い解像度を実現していくのに合わせ、ゲームハードは精微なグラフィックを、高解像度で高いフレームレートを実現できるスペックへ進歩していったんだなあ」という技術進歩の流れが見えてしんみりしましたね。

自分としては、ゲーム機としてのインパクトのある進歩は初代PSの登場とPS2が出てきたときでした。しかし、あらためてテレビの進歩も含めて考えてみると、PS4が出てきたときも相当な変化だったことを思い知らされていました。

こんな風に全体としてはプレイステーション30年を振り返るようでありながら、実際には先鋭的なコンセプトのイベントでもあるんですが、シンプルにキャラクターを推しているショップも。特に今はプレイステーションのマスコットは『アストロボット』なのもあり、グッズの中でも中心にいました。

一方で「最近は君らどうしたの? 元気?」と思っていたキャラクターたちもショップに並んでいましたね。『どこでもいっしょ』シリーズや『サルゲッチュ』シリーズのキャラクターたちのグッズです。

個人的にはプレイステーションの顔役といっていいくらい、インパクトがあるキャラクターたちなんですが、いろいろあってなかなか新作として登場しにくくなっているのが悲しいところです。『サルゲッチュ』のいま一番新しい登場タイトルが『メタルギアソリッドΔ』です、というのも無茶苦茶といえばそうじゃないですか。

プレイステーションの歴史を振り返り、食事まで楽しめる。

「PLAY IN GINZA」はこんなふうに凝った展示によるプレイステーションの歴史と、Ginza Sony Parkという場所が持つソニーという企業の精神のふたつを体感していく感覚がとても強いんですよ。

こういうイベントや企画展でいろいろ見た締めとして、食事できるカフェやレストランがあるものじゃないですか。Ginza Sony Parkも御多分に漏れず、地下でしっかりレストランが営業しています。

ソニーとプレイステーションは、ゲームを中核に置きながら、貪欲に様々な文化を取り込んでいったところですが、こうしたレストランを観ると料理もまた文化のひとつなのかもなと思います。お店はとてもクールな内装で、落ち着いた雰囲気があり……。

……と、途中まで思うんですが、ここでもリミナルスペース的な風景が。レストランのすぐそばで駐車場がまる見えになっている。もちろん、これも意図した設計です。レストランさえも外と内の曖昧さを徹底しています。ふと駐車場も見てみると、どこまでも続くような広大なスペースが広がっていて、軽いめまいすら覚えてしまいました。

いかがだったでしょうか……? 言うなれば、Ginza Sony Park自体がひとつのリミナルスペースのゲームみたいなんです。そしてその違和感や不可思議さを感じさせる体験こそ、実ははじめてプレイステーションの文化に触れた時のものでもあったんです。

僕はGame*Sparkで7年ほど前に、プレイステーション・クラシックが発売されたタイミングで座談会に参加したとき、当時をこう思ってたんです。ビデオゲームは玩具やアミューズメントのひとつという認識だった子供の頃に、プレイステーションがもたらす新たな文化やジャンルの価値を作っていこうとする試みは、自分の持っていた価値観が通用しない時代が来た怖さそのものでした。

その怖さ・得体の知れなさを、「PLAY IN GINZA」は思い出させてくれたと言いますか。もう、プレイステーションの存在は日常のひとつじゃないですか。ゲームが他の文化とある程度は越境していくことだって珍しくもない時代です。それでもなお、Ginza Sony Parkという場でプレイステーションを見ることの異様さは際立っていましたね。

僕が思うに、SIEはいっそGinza Sony Parkをそのままレベルデザインとする「PLAY IN GINZA」の短編ゲーム版も作るべきでしょう。それほどまでに、この建築の中で行われたこのイベントは、いまリミナルスペースをテーマとしたビデオゲームのような空間として、完成度が高かったですから。

またゲームなら昔の建築の姿だって体験できる。建築からプレイステーションの歴史を体感することだってきっとできる。旧ソニービルと現在のGinza Sony Parkの空間を行き来しながら、過去を通してゲームの技術進化の未来がどうなっていくのかを見ていくメタなアドベンチャーとかやってみたいですよ。

8Kよりも高い解像度を持つテレビは実現可能なのか? ビデオゲームのグラフィックはさらに上昇可能なのか? みたいに、未来に悩むような体験がしたいですね。本当に、これから先でこれまでのような技術進歩が可能なのかわからないですから。

ちなみに、この妄想ゲームの主人公は? えー、『サルゲッチュ』のピポザルです。いろいろあったがそろそろいまのプレステに戻ってこい! いや、猿が考えるには重すぎる妄想ゲームですが。人でも重すぎるか。

ともあれ、プレイステーションで育ったゲーマーは「PLAY IN GINZA」に行ってみてほしいですね。身体のレベルであの頃を思い出せますから。

¥55,000

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)