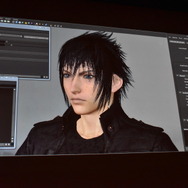

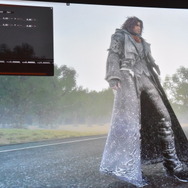

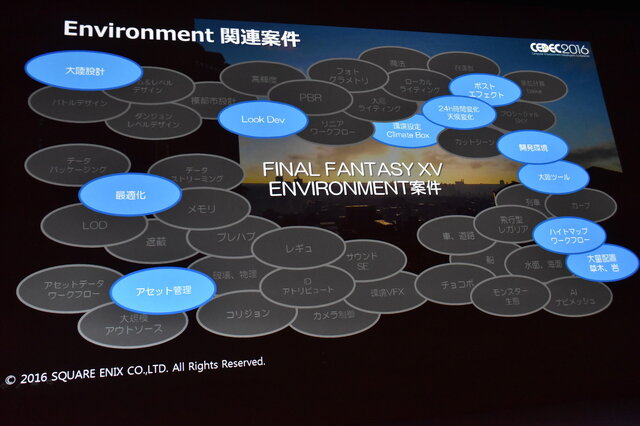

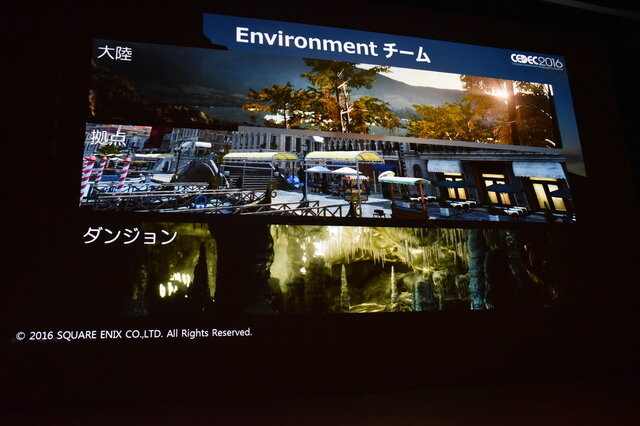

最後は、リードエンバイロメントアーティストの佐々木氏が、『FF15』のEnvironment(環境)について解説しました。『FF15』は、オープンワールドゲームとして、広大な世界に時間や天候の変化といった表情の変化が実装されています。広大なフィールドにはAIによる生物や野生モンスターの生態が、各地域には土地の文化を反映した都市が存在。世界中にダンジョンも点在しています。夜や雨といった当たり前のことを一つ一つ丁寧に描くことで世界の体験をリアルに感じ、ファンタジックな要素さえも現実的なものとしてユーザーに楽しんでもらえるよう丁寧に設計してされています。

『FF15』のテーマである仲間との旅にはオープンワールドは必須ですが、その世界を作るには、世界が作れる環境が必要であると語る佐々木氏。世界と肩を並べるものが目標でしたが、これだけの規模のゲームを作りながら開発環境を作るのはとても困難なものだったのだそうです。

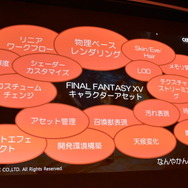

Environment関連案件。エンジニアやプランナーと、一つ一つ相談し、検証して実装しながら解決していった。

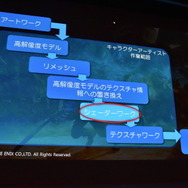

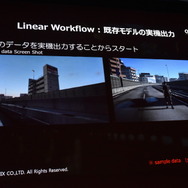

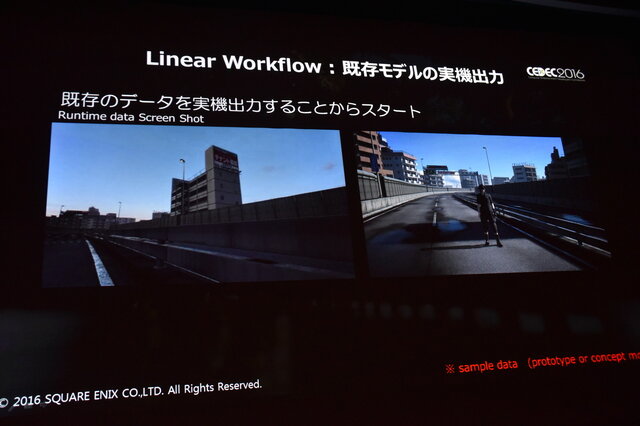

Linear Workflowの流れ。既存モデル(PS3ベースのプロトタイプ)の実機出力テストからスタート。

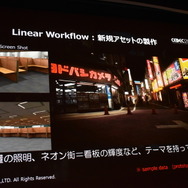

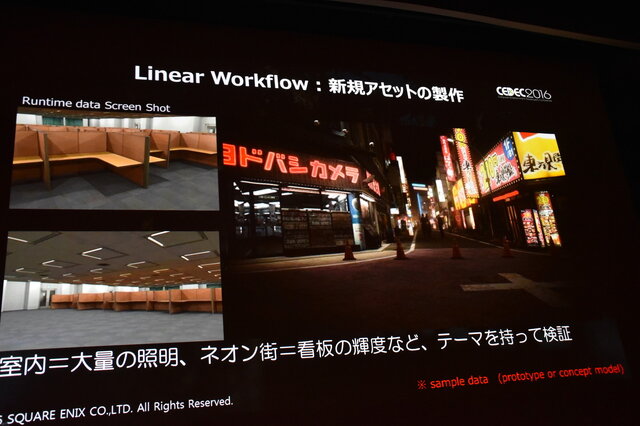

正解がある身近なオフィスや新宿の街などを、一からデータを作り検証を行った。

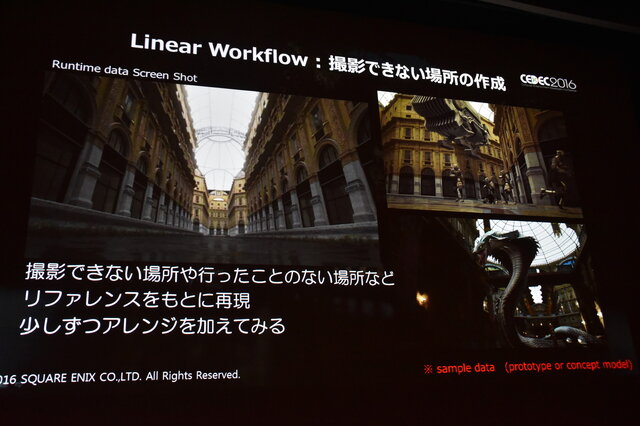

撮影できない場所を作成し、アレンジを加えながらノウハウを貯めていった。

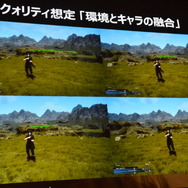

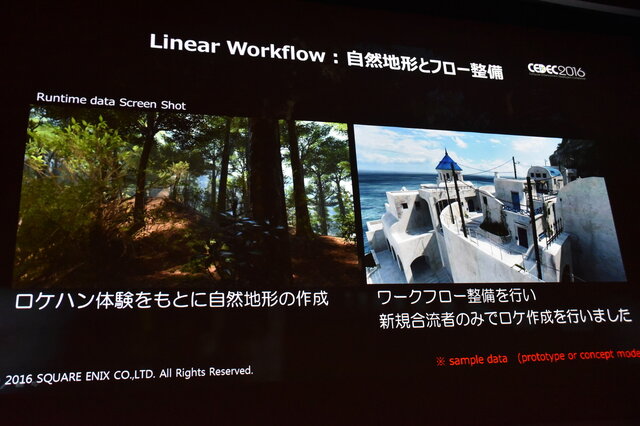

ゲーム内容を基に地形を設定していく作業。左の画像は高尾でロケを行った。また、新規合流者のみで資料の整理も行った。

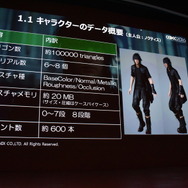

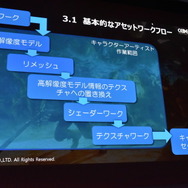

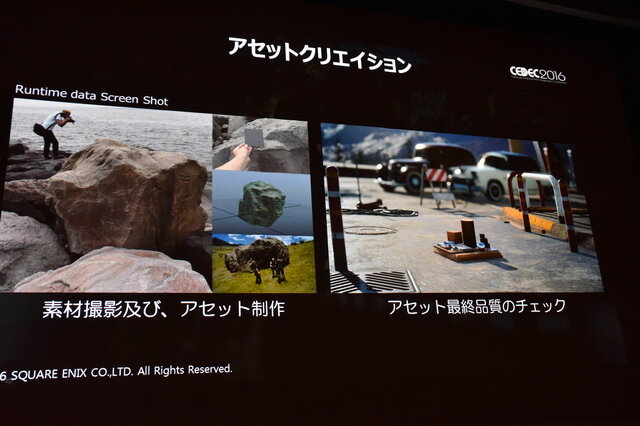

アセットの作成。キャラクターと同じく、実写取り込みを活用。

植物のLook検証。この段階では、データ容量を気にせず現実と同じになるようにリアルなものを作っていくことを心掛けた。

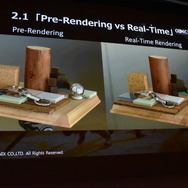

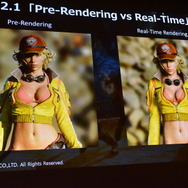

現実をひたすら観察して、本物、写真、プリレンダといった段階的な違い、実現可能なことや要素判定しながら理解をし、ノウハウを貯めていきました。この時点では、対応ハードのパフォーマンスなどはわかっていませんでしたが、リアルに作っていればスペックに応じて落とし込んでいくと信じ、作業は進められていったのだとか。一見無駄に見えるかもしれないこの作業ですが、量産期には品質のばらつきが無くなるので結果的にコスト削減につながっていたと佐々木氏は説明します。疑問があるものは面倒でも初期段階で検証してみることがとても重要なのだそうです。

小規模のレベル作成。PS3世代のものであるため、今見ると気になるところは多い。

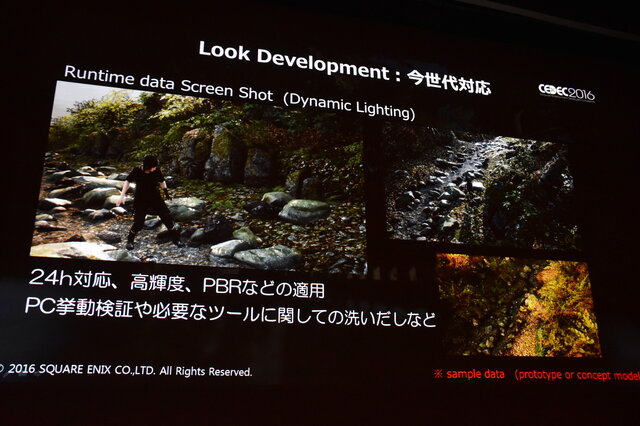

今世代への対応検証。

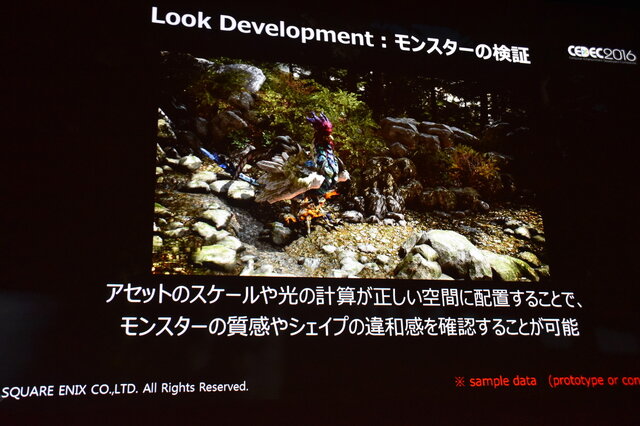

モンスターの検証。

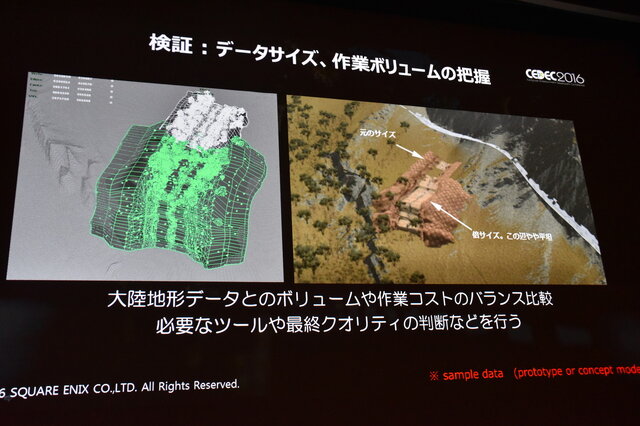

データサイズの検証。

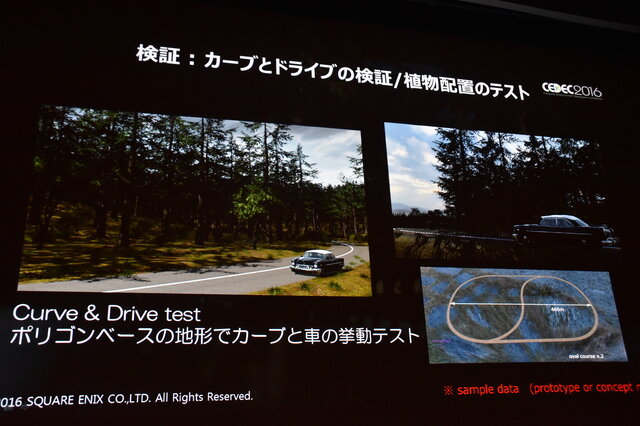

カーブとドライブの検証。同時に植物を自動で配置するツールの検証も行われた。

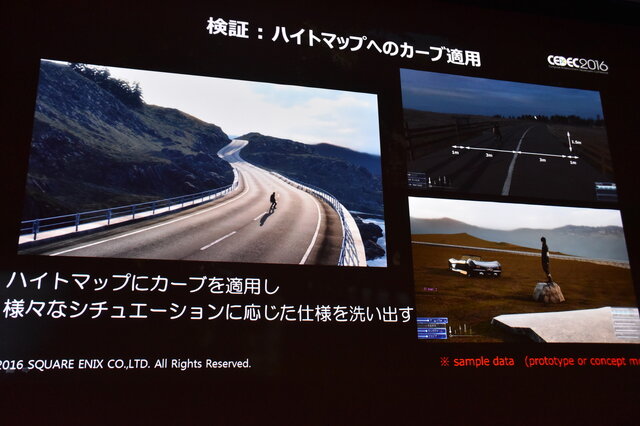

ハイトマップへのカーブ適用。

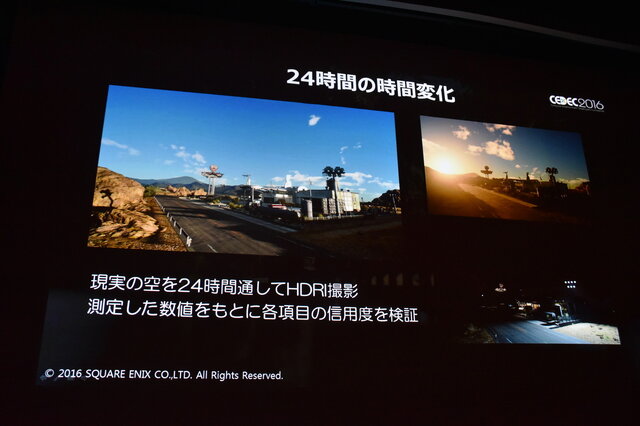

24時間のサイクルの初期実装。HDRI(ハイダイナミックレンジイメージ)の撮影は、世界各地で過酷なロケが敢行された。

その他の検証。さまざまなアーティストによる怪しい検証が日夜行われている。

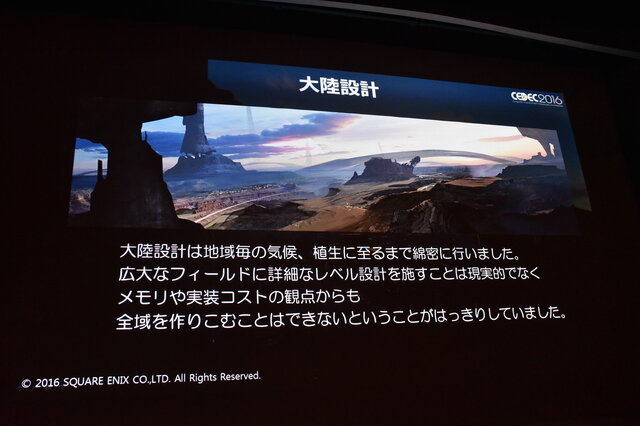

大陸設計。

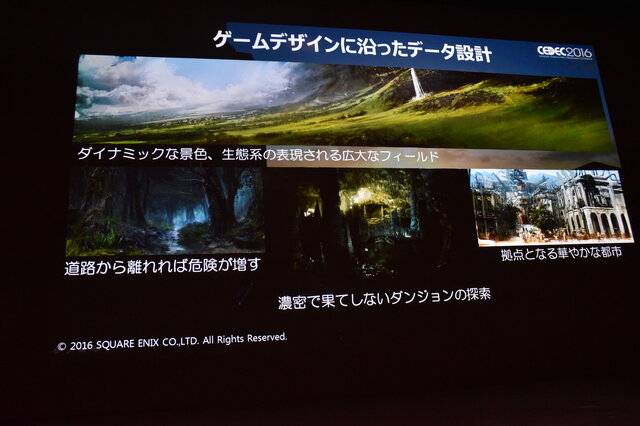

ゲームデザインとレベルデザインのリンクについて。ユーザー体験を損なうことなく、コストとクオリティコントロールが可能な設計となっている。

大陸チームは地形がリアルタイムで編集可能なワークスペースで作られている。道路のカーブや植物の自動配置ツール等の専用ツールを使って作業。

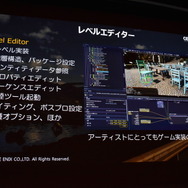

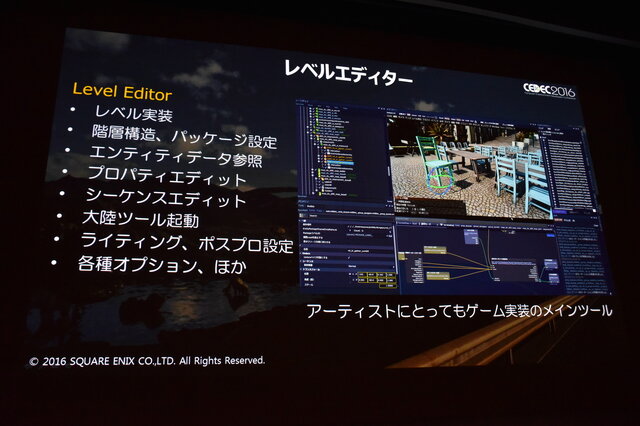

レベルデザイナーだけでなく、アーティストにとってもゲーム実装のメインツールとなっているレベルエディター。

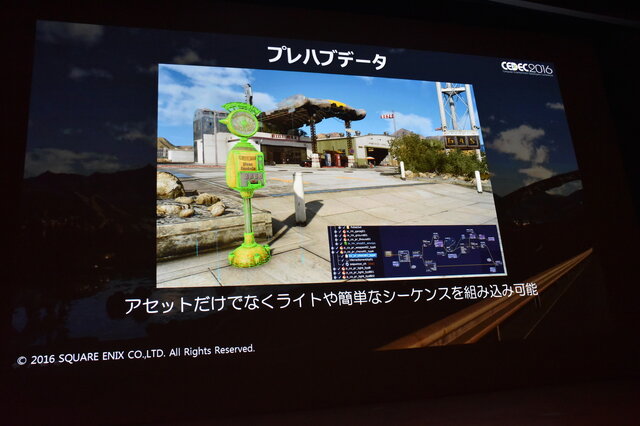

プレハブデータ。ライトといった簡単なシーケンスも組めるので、ギミックやSEも含めてプレハブ化することに。

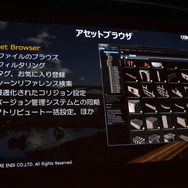

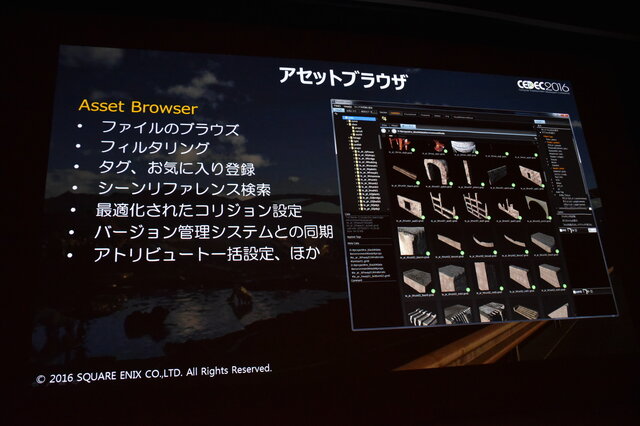

アセットブラウザはリアルタイムでチームに共有できるようになっている。

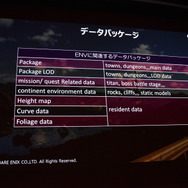

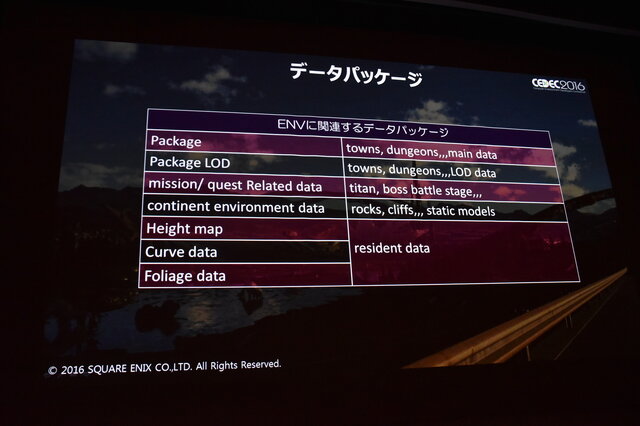

階層を管理するパッケージでメモリのコントロール等を行っている。

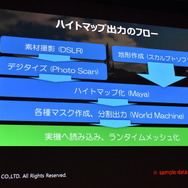

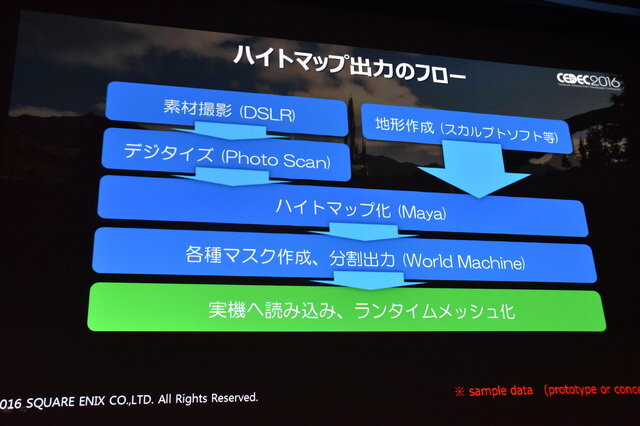

ハイトマップ出力のフロー

ライティングと環境設定。

24時間の時間変化や、空の変化、雲の変化が世界の多彩な表情を感じさせる。

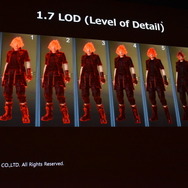

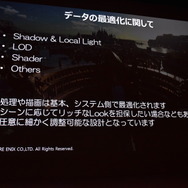

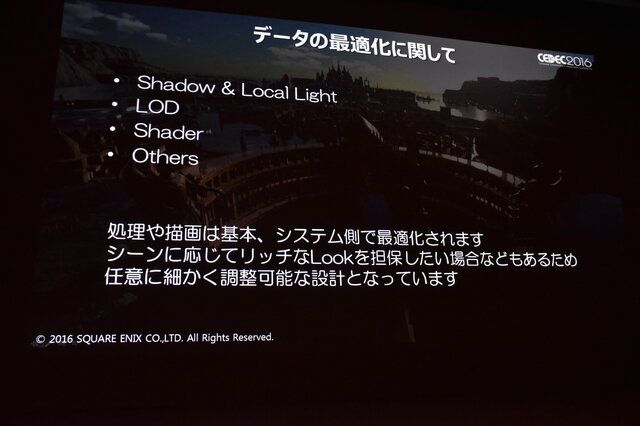

データの最適化に関して。

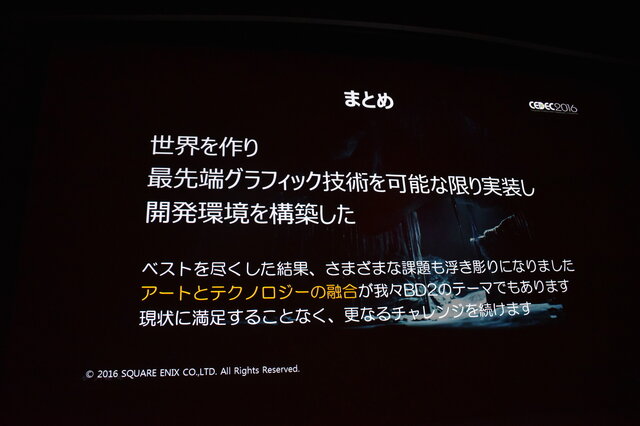

まとめ。

時間内に語り切れないことが多くあったという今回の『FF15』のパネルセッション。、終了後には、会場の外で登壇者と来場者による追加のディスカッションが行われ、来場者の熱が冷めることはありませんでした。