グローバル展開、eスポーツの隆盛、そして新興市場への参入。ゲーム業界の成長戦略が多角化するにつれ、従来の欧米・アジア中心の市場観では捉えきれない新たな地域が注目を集めています。

特に中東、とりわけサウジアラビアは、現在ゲームビジネスの文脈で注目される地域です。

同国では、eスポーツの世界大会「Esports World Cup 2025」が開催され、大きな盛り上がりを見せました。また、2027年には「Olympic Esports Games」の開催も予定されており、eスポーツ産業への本格的な取り組みが注目を集めています。

本記事では、2025年9月26日に実施された「東京ゲームショウ2025」でのTGSフォーラム主催者セッション「中東のゲーム産業はどうなる?Esports World Cup 2025報告会」をレポートします。

登壇者紹介

本セッションの登壇者を紹介します。

平野亜矢氏(日経Gaming編集長)※モデレーター

日経Gaming編集長兼日経クロストレンド副編集長。2017年からマーケティング視点でゲーム・eスポーツ業界を取材。技術誌、パソコン誌、女性誌など幅広い分野での経験を持つ。

2025年4月の「日経Gaming」創刊と同時に現職に就任し、ゲーム業界のビジネス動向に精通。本セッションではモデレーターを務めた。

古澤明仁氏(GLOE代表取締役)

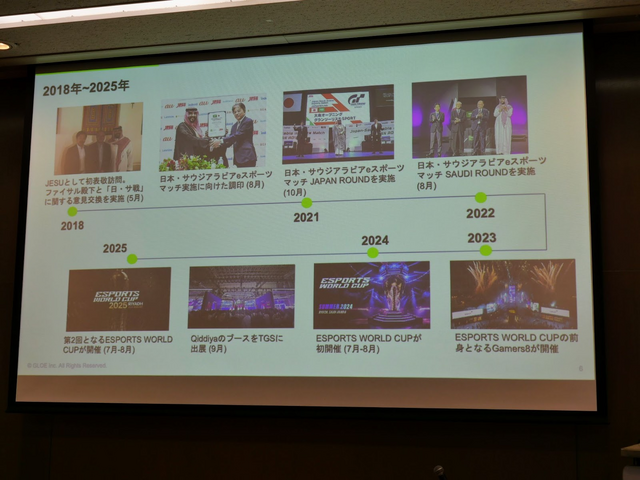

周辺機器ブランドのマーケティング職を経て、2011年に日本初のeスポーツ施設「e-sports SQUARE」、2016年10月に株式会社RIZeST(現GLOE)を設立。2018年には日本eスポーツ連合(JeSU)国際委員会委員長に就任し、日本とサウジアラビアの「日・サ eスポーツマッチ」開催に貢献。

2022年11月にeスポーツ事業で日本初の上場を果たす。「We are the GAMING LIFESTYLE Company.」をビジョンに掲げ、社会的課題にゲーム・eスポーツを用いたソリューションを提供している。

ネモ(根本直樹)氏(プロ格闘ゲーマー)

『ストリートファイターVI』および『餓狼伝説 City of the Wolves』を中心に活動するプロゲーマー。JeSU認定プロライセンス所持者で、「Saishunkan Sol 熊本」に所属。

2018年から2021年3月まで世界的eスポーツチーム「Team Liquid」に在籍し、会社員と両立しながら社会人プロゲーマーとして活動。現在は専業プロゲーマーとして競技活動に加え、eスポーツ事業や後進の育成にも取り組んでいる。

原田勝弘氏(バンダイナムコエンターテインメント)

バンダイナムコスタジオで『鉄拳』シリーズのエグゼクティブゲームディレクター/チーフプロデューサーを務める。1994年のナムコ入社後、営業部門でのゲームセンター運営を経験した後、開発部門に転身。以来、『鉄拳』シリーズの発展に長年にわたって携わっている。

『サマーレッスン』や『ソウルキャリバー』シリーズも手がけており、グローバル市場でのeスポーツ展開においても豊富な知見を有している。

楠田真之氏(在サウジアラビア日本国大使館経済班長)

2010年に経済産業省に入省し、2020年にはハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所日米関係プログラムに研究員として所属。2023年に外務省に出向し、在サウジアラビア日本大使館に経済班長として着任。

サウジEスポーツ連盟、Savvy Games Group、Esports World Cup Foundation、Qiddiyaなどとの日本関係者のアポイントメント仲介を担当。

ファイサル・ビン・バンダル王子の東京ゲームショウ2024招待・随行や、2025年1月の同王子と経済産業大臣の面談実施など、日サウジのゲーム産業関係促進に従事している。

サウジアラビアの国家戦略「ビジョン2030」

そもそも、なぜサウジアラビアはゲーム産業に投資するのでしょうか。

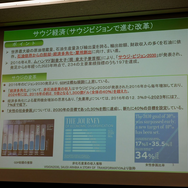

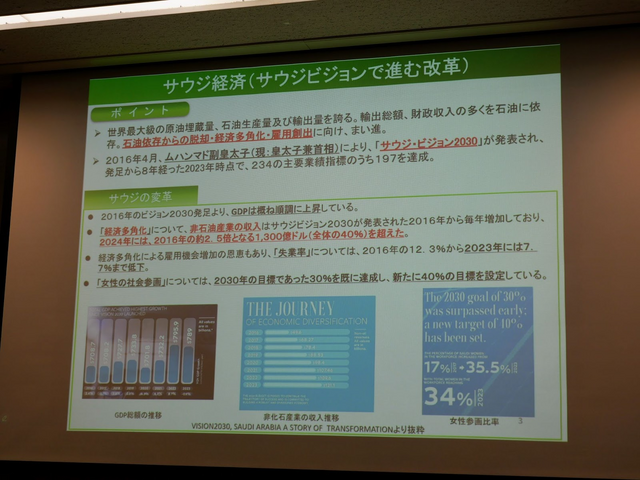

楠田氏は「背景としてサウジ・ビジョン2030が大きく関係する」と解説しました。石油依存からの脱却が急務となる中、サウジアラビアは他の湾岸諸国と決定的に異なる課題を抱えているとのことです。

「現在のキーワードは『若者を中心とした雇用の創出』です。UAEやカタールの国民人口が約100万人なのに対し、サウジアラビアは約2000万人。政府系ファンドの投資収益だけでは養えないため、産業創出が必須」と楠田氏は説明します。

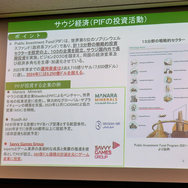

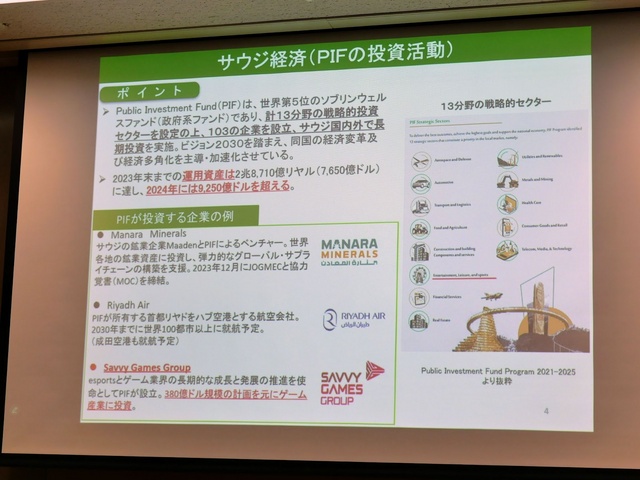

サウジアラビアにおける産業創出の中核を担うのが政府系投資ファンド「PIF(パブリック・インベストメント・ファンド)」。同ファンドでは、13分野の戦略的セクターにエンターテインメント分野を明確に位置づけています。

また、ビデオゲーム産業には、2030年までに380億ドル(約5兆9000億円)を投資すると公言しています。

加えて、楠田氏は「海外企業への投資だけでなく、自国での産業創出に最も重点を置いている」と指摘。これは日本企業がサウジでビジネスを展開する際に踏まえておくべきポイントです。

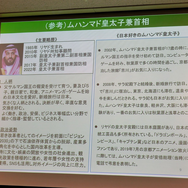

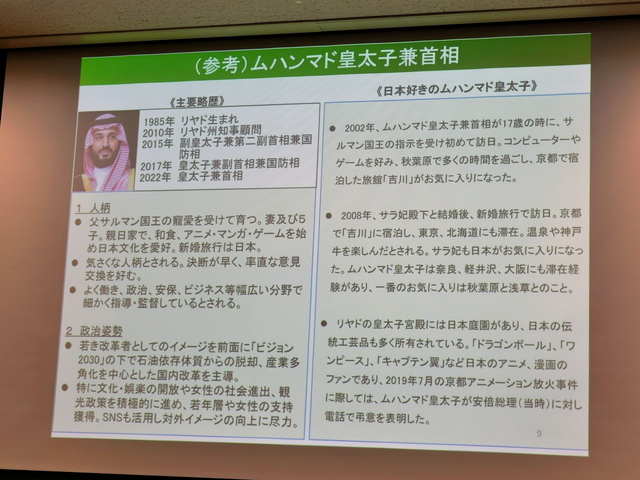

また、楠田氏はこの戦略を推進するムハンマド皇太子自身が筋金入りのゲーマーである点についても言及。「皇太子はちょっとしたゲームオタクよりゲームに詳しく、ゲーム開発時にも具体的なキャラクターについて詳細な意見を出されるほど」と紹介しました。

サウジアラビア単体の人口3500万人だけを見ると限定的に感じられますが、楠田氏はその真の価値を「より大きな市場への入り口」として位置づけます。

「中東全体では人口5億8000万人、イスラム圏全体では約20億人の巨大市場が広がっています」と楠田氏は説明。サウジアラビアは、これらの市場で中心的地位を占めています。

中東地域でサウジアラビアは「中東の盟主」と呼ばれ、石油産出量・人口規模で圧倒的な存在感を示し、イスラム世界ではメッカ・メディーナの二大聖地を管理する立場にあります。

この戦略を推進する体制として、楠田氏はサウジアラビアのゲーム産業における組織構造を詳しく解説しました。

頂点に立つムハンマド皇太子は、PIF会長やSavvy Games Group会長・Qiddiya会長を兼任し、直接的にゲーム産業を統括しています。また、ファイサル・ビン・バンダル王子が国際・アラブ・サウジ・eスポーツ連盟会長として、2027年のオリンピックeスポーツゲームズの推進役を担っています。

また、楠田氏は「香港と北京の関係性を、ドバイとリヤドに当てはめて説明することができる」と共有し、中東地域内でのサウジアラビアの将来的な影響力が高まることを示唆しました。

具体的には下記の通りです。

・中国では香港が自由で先進的な経済拠点として先行発展したが、長期的には北京・上海といった本土都市が経済の中心となり、香港の活動も北京の影響下に置かれるようになった

・同様に中東では、現在ドバイが国際的な経済ハブとして注目を集めているが、今後サウジアラビアが本格発展すれば、その人口規模と資源力によって中東全体での主導権を握る可能性がある

続けて、楠田氏は「ゲーム産業においても、文化的表現や宗教的配慮について、サウジアラビアがイスラム圏全体での基準を左右するバーゲニングパワー(交渉力)を持つ可能性がある」と分析し、早期に関係性を構築することの重要性を強調しました。

「急速な発展を目の当たりにした」古澤氏が語る現地体験

2018年から、サウジアラビアとの関係を築いてきた古澤氏は「最初にドアノックした際、一番最初に出てきていただいた方がファイサル殿下だった」と当時を振り返ります。

「2018年5月の渡航から3カ月後には殿下が来日し、調印式まで実現した。『日本・サウジアラビア eスポーツマッチ』の初回大会から賞金3000万円をつけるという提案に、こちらが逆に身構えてしまうほどのアグレッシブさだった」と古澤氏は語りました。

現在は現地パートナーのHawk Gaming Groupと覚書を締結し、日本企業のサウジアラビア進出をサポートする橋渡し役を担っています。

古澤氏は「中東でのビジネスは当初、怖いという印象もあったが、実際に足を運んでみると、ブラックボックスな状態を分かりやすくするだけでも大きなビジネスチャンスが生まれることを実感した」と現地での経験を共有しました。

また、古澤氏は、サウジアラビアの特徴として「国を動かしている人たちが若く、パワーがある」と強調しました。さらに、サウジアラビアにおける女性のeスポーツ参加率が18%と、グローバル平均の5%を大きく上回る点にも注目。

古澤氏は「彼らは明確に、ゲーム・eスポーツにおけるグローバルハブになりたいと表明しており、その本気度が伝わってくる」と自身の見解を述べました。

選手目線で見たEWCの進化――ネモ氏が実感した現地の変化

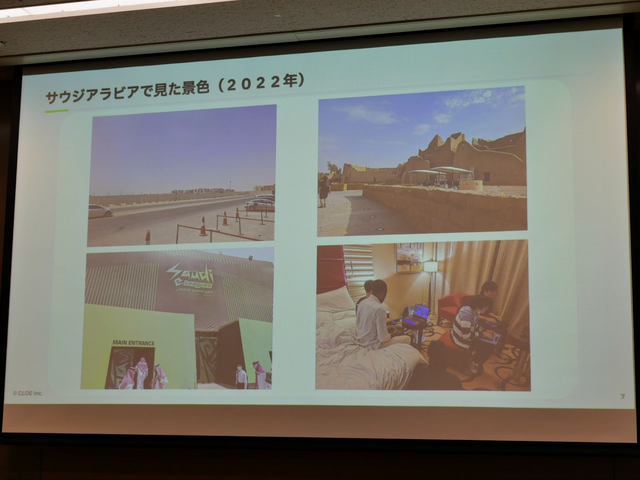

プロゲーマーとして2022年と2025年の両方でサウジアラビアを訪れたネモ氏は、現地の変化を選手目線で語りました。

「2022年は砂漠のど真ん中に仮施設を用意した状態だったが、2025年は本当に様々な施設が出来上がっていた」とネモ氏は振り返りました。

特に印象的だったのは、大会への注目度の変化だったとのこと。ネモ氏は「1年目のEWCは凄さがあまり実感できなかったが、今年に入ってから温度感が変わった。予選参加者も大幅に増え、強い選手だと証明できればチームから声がかかるようになっている」と説きました。

ネモ氏自身、今年のEWCで3位入賞を果たした直後に、海外チームからの複数の移籍オファーを受けたとのこと。「最終的には元のチームに残ることにしましたが、EWCが選手にとって真の『夢の舞台』になったことを実感しました」とネモ氏は語りました。

また「EWC SUPER FAN PROGRAM」で招待された日本人ファン約100人に加え、実費で応援に駆けつけるファンも現れたことに触れ、「日本からの関心も確実に高まっている」と選手としての手応えを語りました。

17年の変化を見てきた原田氏が語るサウジアラビアの影響力

原田氏は、2008年から17年間にわたってサウジアラビアとの関係を築いてきた人物です。登壇者の中でも、最も長期的な視点から同国の変化について語りました。

転機となったのは、現在の皇太子体制の確立だったとのこと。原田氏は「皇太子が“ガチ”のゲーマーで、運営している人たちもみんなゲームで育った世代。日本などと比べて、ゲームに対する理解やスピード感が全く違う」と分析します。

また成功事例として、原田氏は『鉄拳』シリーズにサウジアラビア出身キャラクター「シャヒーン」を登場させた事例を紹介しました。

続けて、原田氏は「サウジアラビアのコミュニティから監修を受けながら共同で作り上げたこのキャラクターは、サウジだけでなく、カタールなど他国の新聞でも大きく取り上げられた」とその影響力の大きさについても言及。

「中東で評価されることで、実はヨーロッパの広い地域にも響いた。アニメ・ゲーム好きという層は国境を超えて存在し、そうした共通の価値観でつながりを作ることができます」と原田氏は語ります。

この取り組みが、国家内のマーケティングを超えた効果を生み出したことを示唆しました。

さらに原田氏は、EWCのクラブチャンピオンシップ制度が業界全体に与える影響についても言及しました。

原田氏は「従来は地域ごとに人気タイトルが異なり、ヨーロッパのチームは『鉄拳』部門を作り、アメリカや日本のチームは『ストリートファイター』部門を作るという状況だった。しかしEWCで複数タイトルが採用されれば、世界中のチームがすべての部門を作る必要が生まれ、結果として世界規模での経済圏が形成されることになる」と今後の展望をまとめました。

まとめ

今回のセッションで明らかになったのは、サウジアラビアでのゲーム産業が単なる新興市場の発展に留まるのではなく、20億人のイスラム圏市場への戦略的な入り口として機能するということです。

皇太子自身が熱心なゲーマーであったことで、5兆円という国家予算がゲーム業界に流れてくるという、ある種の幸運。

これは日本のゲーム業界にとって、新たな市場開拓の機会とポジティブに捉えられる反面、サウジアラビアの動向が日本のeスポーツ市場に与える影響度を考えると、日本のeスポーツ市場の命運が、サウジアラビアの「鶴の一声」に掛かっているという見方もできます。

それを象徴するのが、セッション中の楠田氏の「サウジはムズイ」の一言。

大規模予算のプロジェクトが速やかに決まるということは、その頓挫も一瞬です。日本のeスポーツ事業者は、コントロール下にないリスクを背負い続けることになるでしょう。

とはいえ、泥臭い折衝は続けなければなりません。古澤氏と原田氏が長年継続してきた、現地パートナーとの信頼関係構築、文化に配慮したローカライゼーション。これらの努力を次世代がどう継承していくかが重要です。