ここからは話は本題へと移りました。まずはUnityのライティングシステムについて。

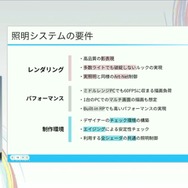

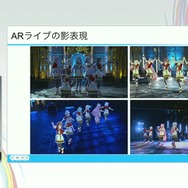

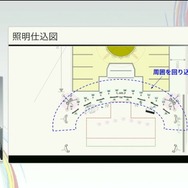

照明の見せ方でこだわっているのが、感情表現や実際性を高めるための影の品質と、複数のライトを当てても安心して見せられるルックの実現といいます。照明システムはミドルレンジパソコン相当のスペックでも動かせるようにしており、ライブ会場での電源容量や他PCでレンダリングするなどの使われ方も考慮して、とにかく負荷がかからないようなシステム要件になったといいます。

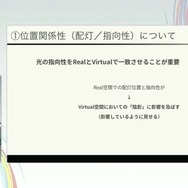

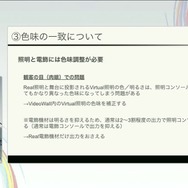

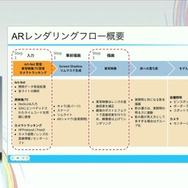

つづいてレンダリングの環境について。レンダリングのなかでも内製のシェーダを制作し、ライトシステムも独自のライトシステムを実装しているとのこと。Unityの標準ライトでは再現が難しいライトの合成方法があり、その改良のために独自実装にいたったといいます

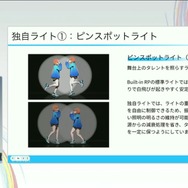

例えばピンスポットライトですが、Unityの標準ライトではピンスポットライト同士が重なった領域では白飛びしてしまい、見栄えが安定しません。そこで泉さんからの提案を元に、照明の合成方法を独自に実装。ボーダーライトでは舞台袖・横からライトをあて、上下前後に移動した時に明るさを一定に保てるようにしています。

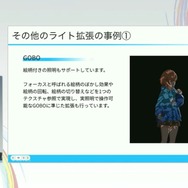

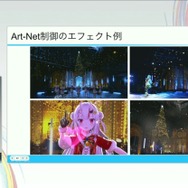

またライト演出にもいくつかの拡張機能を実装しており、絵柄のつきの照明・GOBOについてはぼかし機能、絵柄の回転・切り替えなどを実現しています。シェーダー内で1枚のテクスチャーを参照できるようになっているため、動作もかなり低負荷で行えるとのこと。

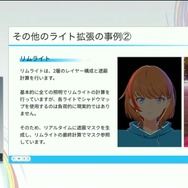

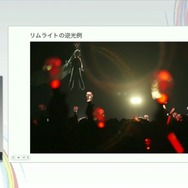

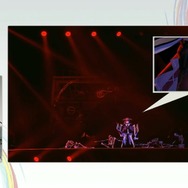

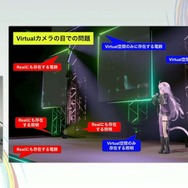

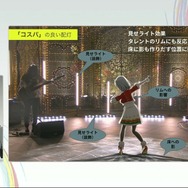

リムライトに関しては、2層のレイヤー構成と遮蔽計算をしています。舞台正面でタレントが逆光を浴びているときの表現で活用されており、光の当たり方や輪郭の表現含めて、実在感の高さを感じさせてくれます。

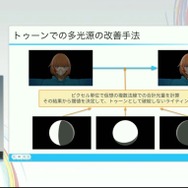

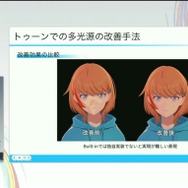

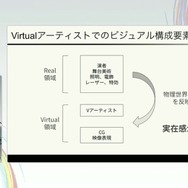

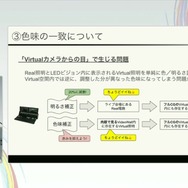

最後にライト拡張の事例として、多数ライト(多光源)の課題をあげました。ライブ演出ではさまざまな方向からライトが飛び、光源が置かれています。ですが、バーチャルアーティストのようなアニメらしいトゥーン表現では、2つのタイトだけでも表現が破綻してしまうと平野さんはいいます。

この問題は、仮想の複数法線で合計光量を計算して、トゥーンとして破綻しないライティングを計算することで解決しています。つまり、複数方向からのライティングを想定して計算し、そこを基にして陰影をつけるようにしているわけです。このおかげでかな違和感が軽減されています。

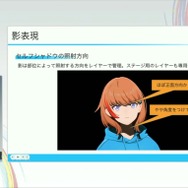

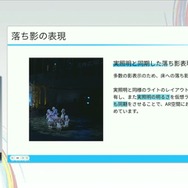

また影表現やセルフシャドウについても非常にこだわってきたポイントになっており、顔とそれ以外の部分でレイヤーを2つに分けています。顔の影はカメラアップでもしっかり見せられるクオリティにするために、シャドウマップの解像度や影の向きや体と分けて調整。特にパフォーマンス中の激しい動きのなかで、より効果的になっているようで、実在性を高めてくれていると話しました。

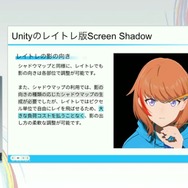

また、パーカーとフードの紐のように、近距離かつ重なっているようなケースの影表現は難しい問題で、輪郭がハッキリとしないという状況に見えます。このような場合は、Unityのレイトレーシング(光の動きをシミュレーションして映像を表現する方法)を使うことで解決したといいます。プラグインを実装するよりも圧倒的に手軽に実装でき、重用しているとのこと。また、顔と体の影の落とすのはレイトレーシングでも調整は可能です。

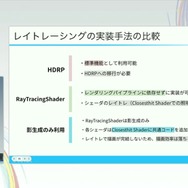

平野さんは最後に、Unityにおけるレイトレーシングの実装手法の比較・まとめを取り上げました。HDRPがもっとも実装コストが高く、影生成などのクオリティが求められる箇所に限って効果的にレイトレーシングを使用していくのが現実的だろうと話しました。