最後によしださんから、AR撮影の制約と突破へのチャレンジについて語られました。

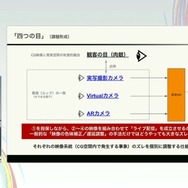

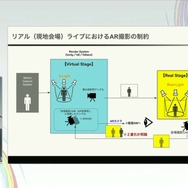

リアルライブの現場におけるAR撮影には大きな制約があり、カメラアングルに注意しなければいけないというものがあります。

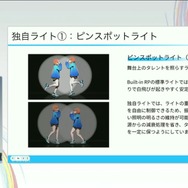

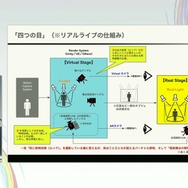

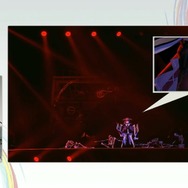

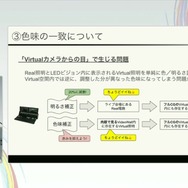

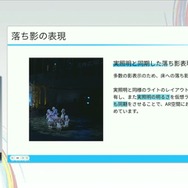

現実のステージ上にはバーチャルアーティスト(タレント本人)が常に表示されている状態なのですが、その状態でARカメラが客席側からのアングルで舞台を撮影すると、ARの画面内で出演者が二重に見えてしまうということになります。

ARカメラで捉えているバーチャル空間のタレントと、現実のステージ上で描写されているタレントが、2人分が存在してしまうと捉えるとわかりやすいかと思います。

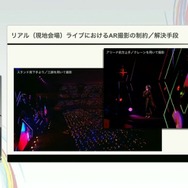

多くの場合、舞台上でタレントを表示している画面を映さないようなアングルを選択したり、舞台上の表示画面をCG処理でマスクをかけるというような手法が取られます。ですが、画角や表現に制限がかかるうえに、背景の多くを塗りつぶすといったケースもあり、合成しているような映像になってしまいがちです。

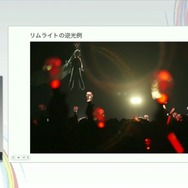

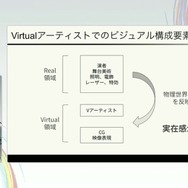

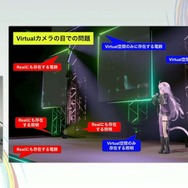

実際に開催されている映像や背景を活かしたいという狙いもあり、映像エンジニアと模索した手法がこちらです。

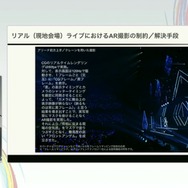

CGのリアルタイムレンダリングを60fpsで描画し、表示面を120Hzで動かすことで、1フレームごとに交互にCGフレームと黒フレームを表示しています、この「黒フレーム」の表示タイミングと撮影しているカメラのシャッタータイミングを厳密に同期させ、実写カメラには「舞台上の表示映像が映らない(常に黒フレームが移り続ける)」という状態をつくり、実写背景にマスクをかけることなくAR撮影を実現させているといいます。

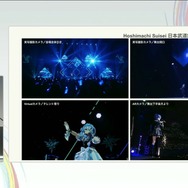

肉眼でのライブ鑑賞に違和感を覚えることなく楽しませることができ、タレント本人の実在性を向上させる演出のひとつとすることができたと報告しました。

最後に平野さん、よしださん、泉さんの3人によるまとめの話に移りました。じつは3人は10年~15年近く仕事をともにしてきた仲であることを明かしつつ、ライブ演出にゲームやVTuberの技術が組み合わさり、新しいエンターテイメントが生まれている過程にあり、特にここ数年で技術が大きく進歩していると話しました。今後もチャレンジをつづけ、バーチャルとARの技術力を高めていくことを期待しています。